最近は音楽も完全デジタル化されたため、パソコンやスマートフォンなどで音楽を楽しんでいる方も多いでしょう。

ところで、皆さんはどのような形式で音楽ファイルを転送していますか。

例えば、昔からよく利用されているMP3(.mp3)やAAC(.m4a)は、「非可逆圧縮音源」と呼ばれているファイル形式で、データ容量を減らすため音のデータを幾らか削除しています。つまり、MP3やAACなどはCDから直接聴く音楽よりも音質が低下しています。

もし高級なヘッドフォンやプレイヤーを購入しているのも関わらず、MP3などの非可逆圧縮音源で音楽を聴いているのは少し勿体ないです。

特に近年のパソコンやスマートフォン、WALKMANなどの携帯音楽プレーヤーは保存容量も大きくなっており、MP3でデータ容量を削減する必要も無くなってきました。であれば、常にCD音源と同じ、あるいは近年普及してきたハイレゾオーディオと同じ音質で聴きたい、保存したいというのが人情でしょう。

そこで登場するのが、音質の劣化を伴わない音楽形式である「可逆圧縮音源」です。

この形式で保存すると、音質の劣化を伴うことなく、さらにデータ容量もある程度抑えながら再生することができます。

今回は「可逆圧縮音源」の種類と特徴を解説していきます。

3つのデータ処理方法「非圧縮」「可逆圧縮」「非可逆圧縮」

まずはデータ処理の方法「非圧縮」「可逆圧縮」「不可逆圧縮」について書きます。

非圧縮

非圧縮とは、名前の通り圧縮処理がされていないデータのことを指します。

この記事のテーマに沿ったもので言うと、CDから音声データをそのまま手を加えずパソコンなどに取り込んだものです。ファイル形式が「.wav」「.aiff」となっているファイルがあれば、多くは非圧縮音声ファイルです。

圧縮処理が全くされていないので音質の劣化が無く原音のままで聴くことができます。その代わりデータ容量が大きくなってしまうのが欠点です。

可逆圧縮(ロスレス圧縮)

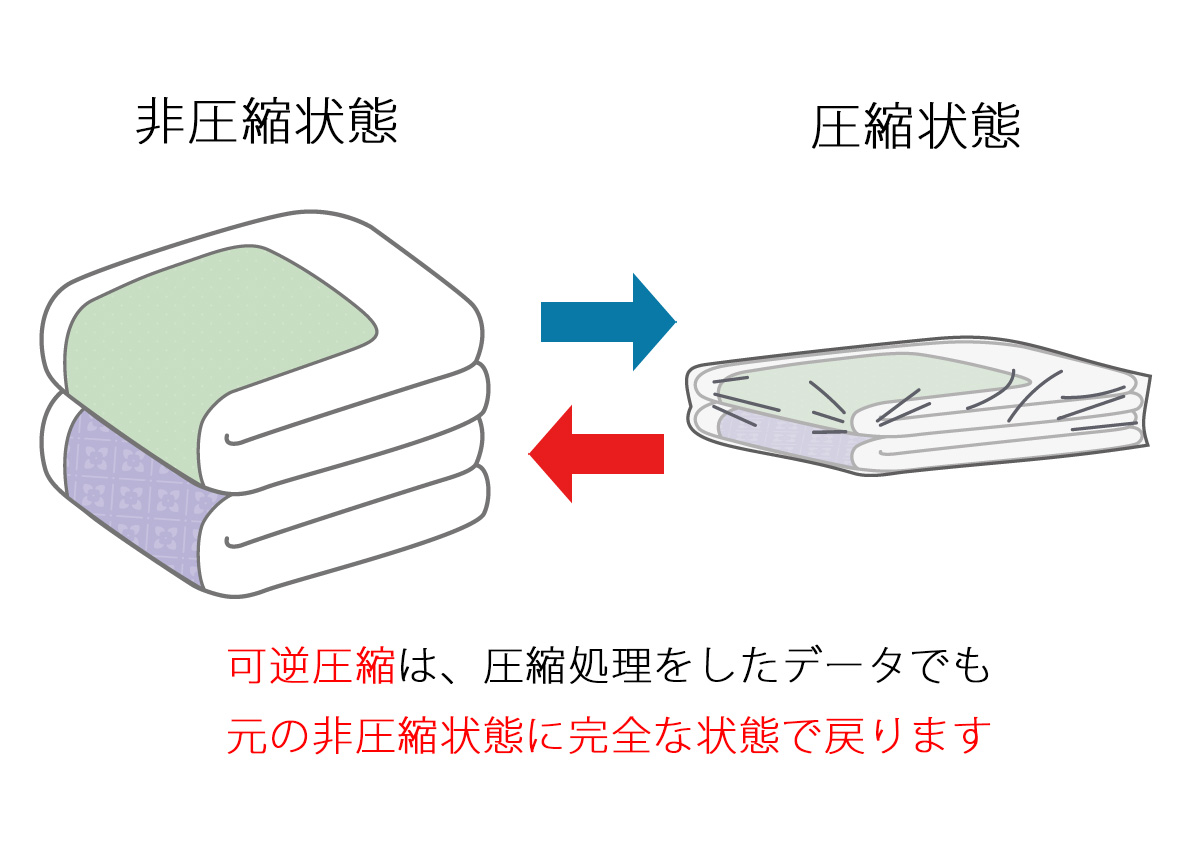

可逆圧縮とは、「展開・伸張すると圧縮前の状態と完全に等しくなる圧縮方法」で圧縮されたデータです。

可逆圧縮音源は、ファイル容量を減らすため非圧縮音源データを圧縮するのですが、圧縮されたデータは再生時に元の非圧縮音源に完全な状態で戻すことができます。逆が可能なので「可逆」です。

つまり、原理的に音質の低下が発生しません。

ソフトウェアや機器が可逆圧縮音源を再生すると、非圧縮音源と同じデータを出力することができます。圧縮の仕方(コーデック)によって可逆圧縮音源にもいくつか種類があります。

圧縮処理をしているので無圧縮よりはデータ容量を少なくできますが、元の非圧縮音声と同じデータを保持しなくてはいけないので、不可逆圧縮と比べるとデータ容量は大きくなってしまいます。

ロスレス圧縮【lossless】と書かれることもあります。

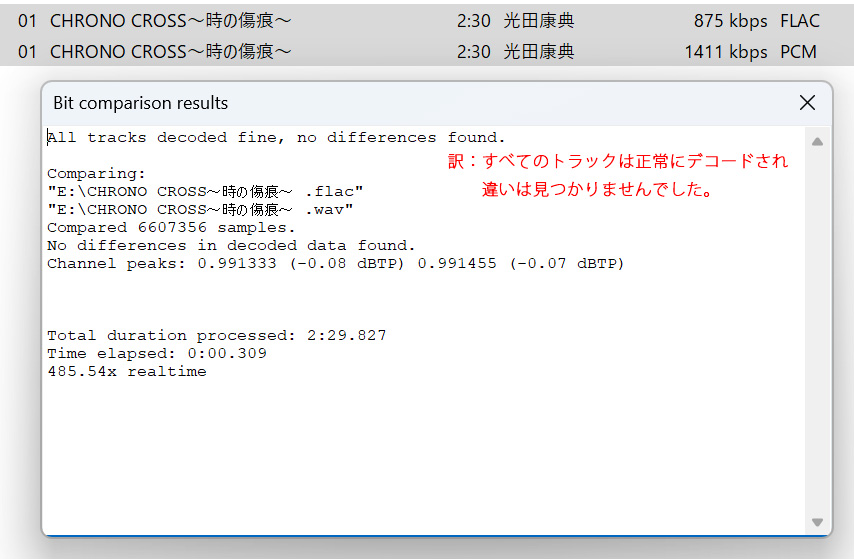

具体的に、同じ曲で非圧縮の「WAV(.wav)」ファイルと、可逆圧縮の「FLAC(.flac)」をそれぞれ用意し、再生時(デコード時)にデータ的な違いがあるかどうか調べると、「両者に違いはない」という結果になるため、FLACに圧縮しても元の非圧縮に完全な状態で復元できることが分かります。

非可逆圧縮(ロッシー圧縮)

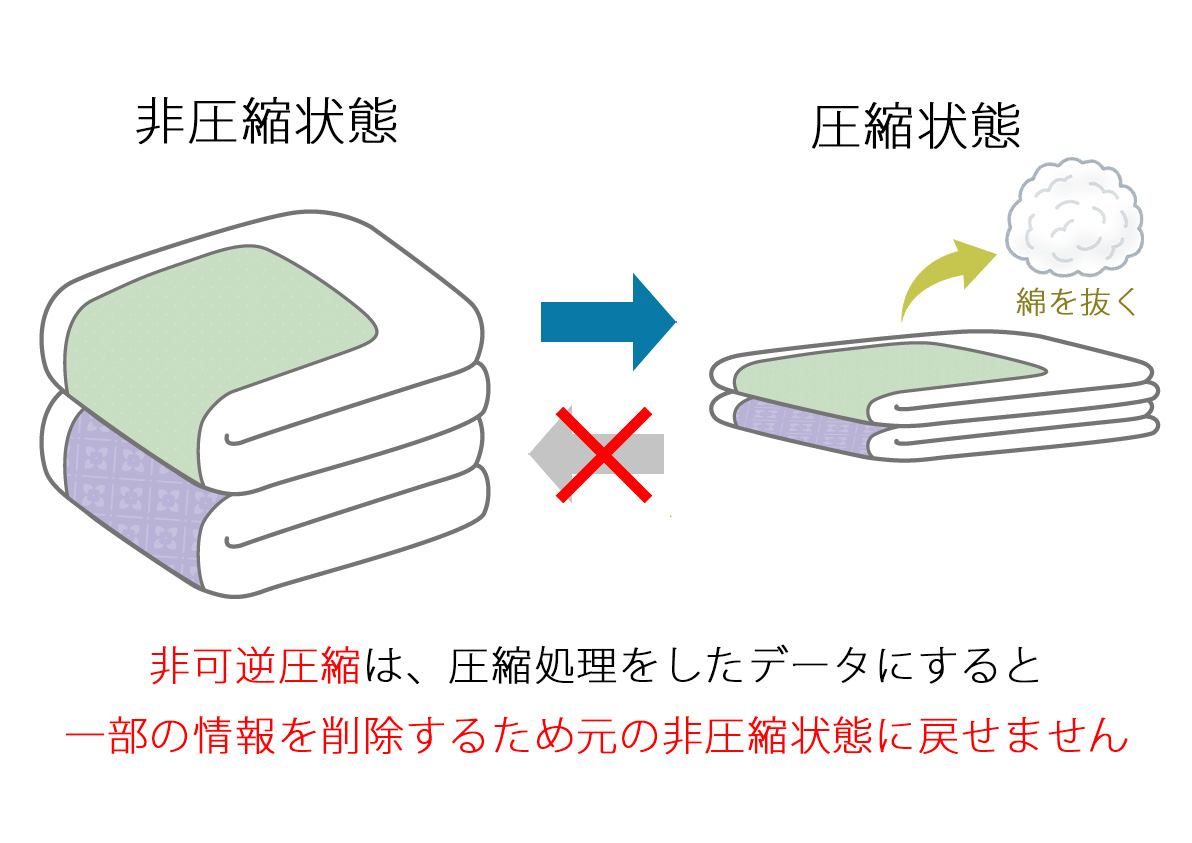

非可逆圧縮とは、「展開・伸張しても圧縮前の状態とは等しくならない圧縮方法」で圧縮されたデータです。

圧縮処理の際に、一部データを削除してしまうためデータの欠損が発生します。つまり、CDから非可逆圧縮形式で取り込んでしまうとデータをそぎ落としてしまうため音質の劣化が必然的に発生します。元の非圧縮状態へ戻すことができないため「非可逆」です。

その代わり、一部データを削除していくので非圧縮や可逆圧縮音源とは比べものにならないくらいデータ容量を少なくすることができます。

MP3やAACなどが有名で、ビットレートを下げれば1曲数MBまで小さくすることができます。限られた保存容量の中で、とにかく多く保存したい場合は可逆圧縮ではなく非可逆圧縮で取り込む必要があります。

ロッシー圧縮【lossy】と書かれることもあります。

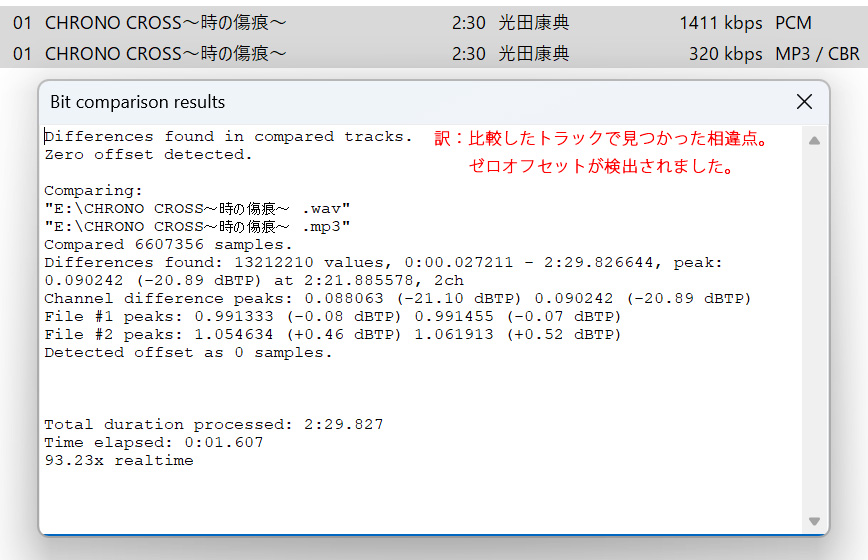

具体的に、同じ曲で非圧縮の「WAV(.wav)」ファイルと、非可逆圧縮の「MP3(.mp3)」をそれぞれ用意し、再生時(デコード時)にデータ的な違いがあるかどうか調べると、「相違点がある」という結果になるため、MP3などの非可逆圧形式に圧縮してしまうと、元の非圧縮状態へ復元できなくなることが分かります。

音質を維持したい場合は「非圧縮」「可逆圧縮」形式で保存しよう

CD音質、ハイレゾオーディオのまま再生したい場合は、音質の劣化が発生しない「非圧縮」「可逆圧縮」形式で保存する必要があります。

このうち、「非圧縮形式」は音質の劣化はありませんがデータ容量が大きくなってしまうので、近年はデータ容量を抑えつつ音質を維持できる「可逆圧縮形式」のファイルが人気となっています。

今回はこの「可逆圧縮形式」の音声ファイル形式をご紹介します。

FLAC

FLAC【Free Lossless Audio Codec:フラック】は、オープンソースとして開発されているフリーの可逆圧縮音声ファイル形式です。

プログラムの設計図であるソースコードを無償で公開すること。これにより、だれもが自由にプログラムを開発できるようになり、有志のプログラマにより継続して改良が行われるようになります。

特徴

拡張子は「.flac」です。

オープンソースにより開発されており、フリーで提供されていることからライセンス料などがかからず、無料でソフトウェアに組み込むことができます。

この記事の執筆時点(2024年1月)で最も普及している可逆圧縮形式となっており、多くのプレイヤーソフトウェア、機器で再生をサポートしています。パソコンで利用できるソフトウェアのほか、スマートフォンで利用できるアプリでの再生も容易かと思います。

私が所持している携帯音楽プレイヤー「SONY WALKMAN」もFLACの再生に対応しています。最近のプレイヤーでしたら多くの環境で再生できるでしょう。ただ、iTunesは再生に対応していないようです。

圧縮率はあまり高くなく、そこまでデータ容量は小さくできないのですが、それ以外では特に大きなデメリットもなく、扱いやすい可逆圧縮フォーマットとなっています。

可逆圧縮形式に迷ったら現在は「FLAC」が最有力候補です。

長所

- エンコード・デコードが高速

- 一部のコンテナに入れることができる

- 他の可逆圧縮音声フォーマットより再生に対応しているソフトウェアが機器が多く、汎用性に優れる

- 圧縮率を指定できる

- アーティスト情報などのタグ情報を入れることができる

- エラーに強い(多少ファイルが壊れていても再生できる場合がある)

短所

- 圧縮率は低め、ファイル容量はあまり抑えられない

ALAC

ALAC【Apple Lossless(アップル ロスレス)】は、Apple社が開発した可逆圧縮音声ファイル形式です。

特徴

通常はコンテナのMP4ファイルに入っていることが多いので「.m4a」という拡張子になっています。

Apple社の開発のため、かつてはApple製品でないと利用できないことが多かったのですが、2011年10月にオープンソース化したので、現在では多くのソフトウェアや機器で再生できるようになっています。

例えば、WindowsのMedia Playerや、SONY製の携帯音楽プレーヤーである「WALKMAN」も「ALAC(Apple Lossless)」の再生に対応しています。企業の垣根を超えてサポートされてきていますので、FLACの次の候補として検討してもよいかと思います。

圧縮率や処理速度に関してはFLACとそこまで大きな差はなく、利用はお好みでよいかと思いますが、ALACはiTunesでの再生もサポートしていますので、Apple製品をよく使っている場合は特に使いやすい可逆圧縮形式かと思います。

長所

- エンコード・デコードは比較的高速

- 一部のコンテナに入れることができる

- FLACほどではないが、オープンソース化したため再生をサポートしたソフトウェアも増えてきた

- アーティスト情報などのタグ情報を入れることができる

- iTunesで再生できる

短所

- 圧縮率は低め、ファイル容量はあまり抑えられない

- FLACほどのエラー耐性は持っていない

TAK

TAK【Tom’s lossless Audio Kompressor】は、フリーの可逆圧縮音声ファイル形式です。

特徴

拡張子は「.tak」です。

FLACのコードをベースに開発されました。フリーウェアのため無償で利用できますが、オープンソースではないため、基本的には公式のエンコーダやデコーダを利用します。

FLAC並の高速なエンコード・デコード速度、高速なシーク速度、APE並の高圧縮率を誇り、さらに多くのタグ情報の保存、内部cueシート対応、豊富なプリセット、強固なエラー耐性など、数ある可逆圧縮形式の中でも特に高機能なファイルフォーマットとなっています。

総合的に高い性能を持っており、特に海外では人気が高いようです。

ただ、再生をサポートしたソフトウェアや機器はまだ少なめで、FLACほどの普及はありません。特に機器(ハードウェア)の対応はほとんど見受けられません。

パソコン環境では公認DirectShowフィルターがあるので、コーデックパックなどである程度は再生に対応できます。スマートフォンの場合は、少数ですがTAK形式の再生に対応したアプリもありますので、TAK形式を利用したい場合はプレイヤーソフトの対応状況をよく確認します。

長所

- FLAC並(もしくはそれ以上)に高速なエンコード・デコード速度を持つ

- Monkey’s Audioのhighレベルと同程度の圧縮率を誇る

- アーティスト情報などを格納できるAPEタグやID3タグに対応

- TAKファイル内にcueシートを格納する事が可能

- 画像、歌詞データの格納が可能

- エラーに強く、シークも早い

短所

- 再生に対応したソフトウェア、機器が少なく汎用性に乏しい

APE

APEは、Monkey’s Audio【モンキーズ・オーディオ】と呼ばれるエンコードソフトウェアによって圧縮された可逆圧縮音声形式です。

Monkey’s Audioはフリーウェアですのでだれもで利用できます。

特徴

拡張子は「.ape」または「.mac」です。

古くから開発されている可逆圧縮音声形式で、特に圧縮率の高さが特徴とされています。流石に非圧縮形式のMP3やAACほどではありませんが、音質を保ったままデータ容量を抑えることができます。

APEタグによるメタ情報の格納ができます。

ただ、FLACと比べてデコード速度に難があること、TAKの登場で圧縮率の高さは並べられてしまったこと、エラー耐性もあまりなく、古くから開発されているため再生できるソフトウェアはそれなりにありますが、ハードウェア面では対応していないことが多く、現在ではマイナーな可逆圧縮形式です。

あえてこの形式で圧縮する意味は少なめ。

長所

- 非常に圧縮率が高いため、大幅にデータ容量を抑えることができる

- アーティスト情報などのタグ情報を入れることができる

- フリーウェアでソースコードも公開されているため、開発が容易

短所

- 再生に対応したハードウェア(機器)は少なめ

- エラーに弱い

- デコードが遅め

TTA

TTA【The True Audio】は、フリーの可逆圧縮音声ファイルフォーマットです。

「ハードウェアサポートの容易さ」を目標に、開発が進められています。オープンソースです。

特徴

拡張子は「.tta」です。

エンコード速度と圧縮率のバランスに優れるとされていましたが、正直なところデコード時の再生不可ではFLACに劣り、圧縮率でAPEやTAKに劣るなど機能面で他の可逆圧縮形式に押されています。

肝心のハードウェアサポートも、特に再生に対応したソフトウェアや機器も多くないため、この形式で保存する意義は少なめ。動画編集としてよく使われるコンテナフォーマット「マトリョーシカ(MKAファイル)」に格納できる利点はありますが、正直なところ利点はそれくらいです。

TAKの登場もあり、あえてこの形式で圧縮する意味は少なめ。

長所

- エンコード・デコードが速い

- MKAファイルに格納できる

アーティスト情報などのタグ情報を入れることができる。(ID3タグ、APEタグ)

短所

- 再生に対応したソフトウェアやハードウェア(機器)は少なめ

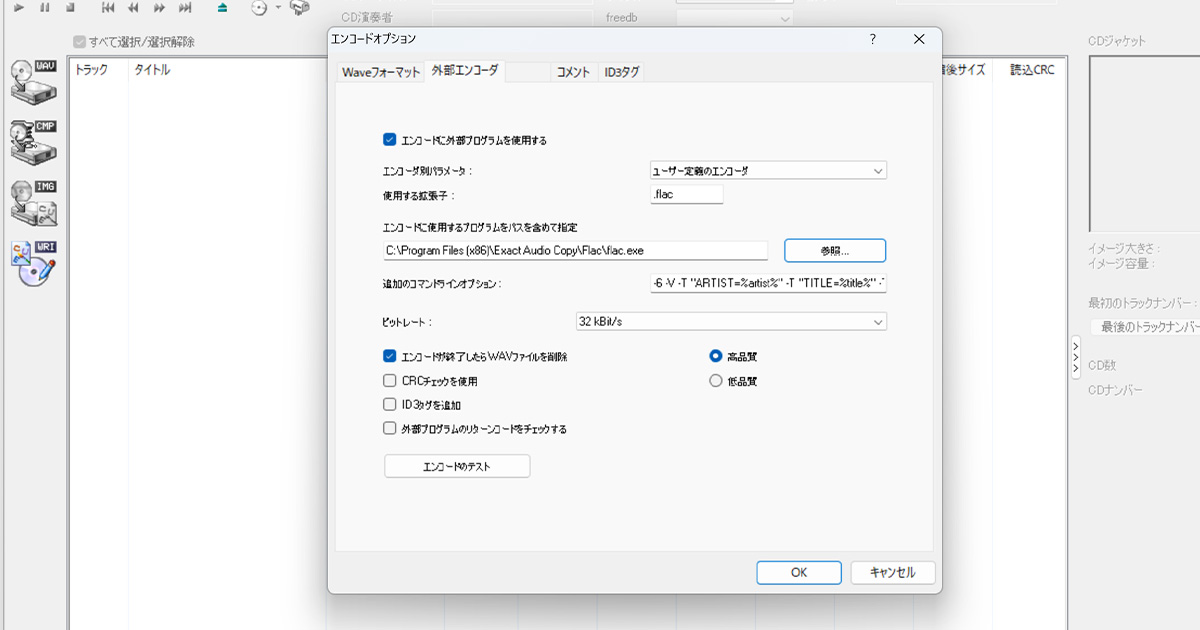

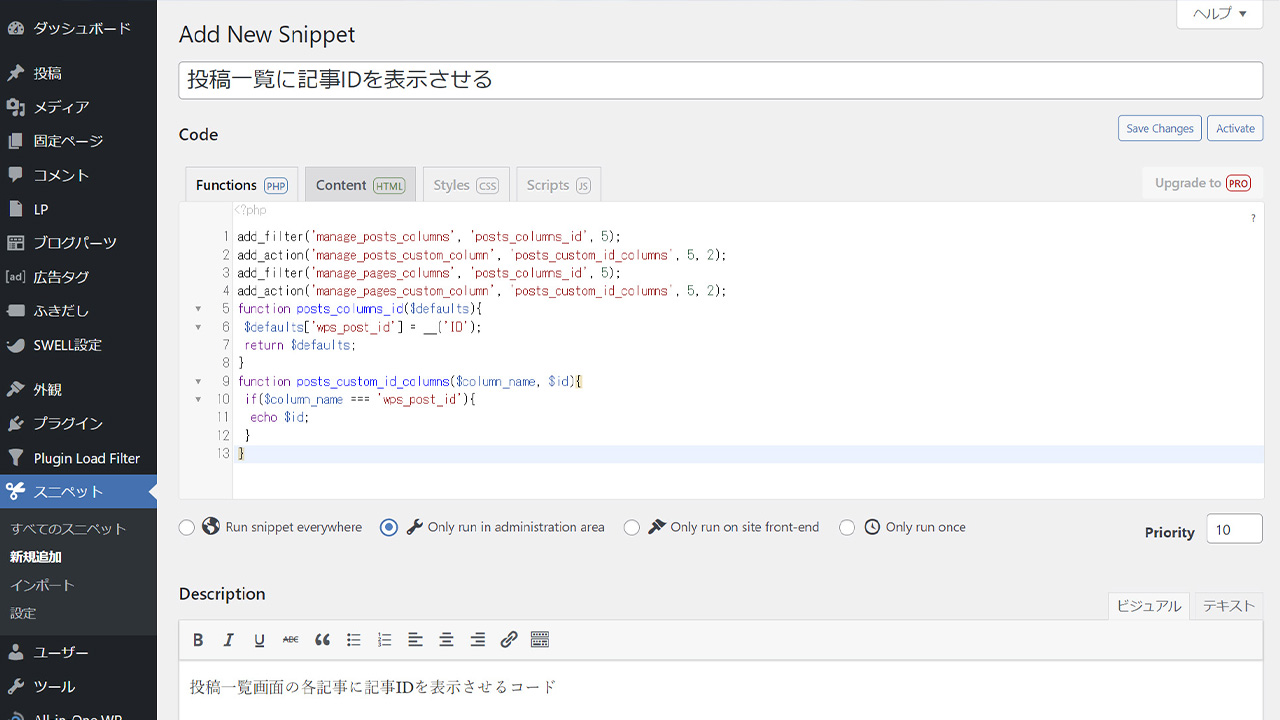

参考記事:可逆圧縮形式で保存してみよう

実際に可逆圧縮形式で音楽を保存してみた記事を書いておりますので、実践編としてリンクを載せておきます。

まとめ

可逆圧縮形式で調べると見かけることが多い主要なファイル形式について簡単に書いてみました。

現時点(2024年1月)では「FLAC」または「ALAC」のいずれか、汎用性を重視すれば「FLAC」が最も使いやすい形式です。広く普及もしており、再生できる環境も多いので、まずは「FLAC」を試していただければと思います。

「FLAC」「ALAC」以外の可逆圧縮形式は再生環境が限られますので、その辺りをよく吟味した上で利用してください。その場合でも次点の候補は高機能さがウリの「TAK」で、正直なところ「APE」「TTA」はマイナーな形式となりつつあります。

この記事もご参考なりましたら幸いです。

- 2024年1月14日:内容を更新

- 2011年9月10日:初出

コメント

コメント欄を開く