同じWindowsのバージョンでも「32bit版」と「64bit版」の2つがあることをご存じでしょうか。

Windowsであれば「Windows10 Home 32bit版」「Windows10 Home 64bit版」のように表記されていますね。

Windows XPが主流だったころは「32bit版」がほとんどでしたが、Windows 7以降は徐々に「64bit版」が広まり始め、Windows 10が普及した現在では64bit版OSの方が主流となりました。

店員さんに聞いてみると「64bit版OSの方が性能がよい」と答えてくれます。実際、数値も大きいので何となくそう感じますが、漠然としたイメージのままという方も多いかと思います。

そこで今回の記事は、OSの種類として「32bit版」と「64bit版」が具体的に何が異なるのかを解説していきたいと思います。

データの最小単位 – ビット【bit】

まずは「bit【ビット】」という単位について話します。

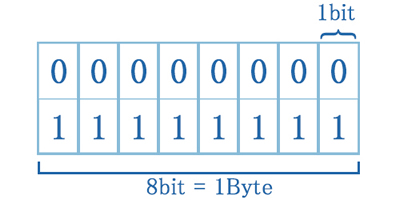

「bit」とは、コンピューターが扱う情報の最小単位のことを指します。

扱える情報数を表す「ビット」

コンピューターが使う情報とは、突き詰めると「0」と「1」ですべて構成されています。「二進数」と呼ばれるもので、「0」と「1」を羅列することであらゆるデータを記録しています。

これは、回路を流れる電気の電圧の変化(高いか低いか)で ON/OFF を切り替えていることに由来しています。一見不便に見えますが、単純化されているためエラー等が起きにくくなり、元々高速な計算を行うことができるコンピューターにっとってはこちらの方が都合がよいのです。

この二択の情報のうち、ひとつを特定するのに必要な情報を「1bit」と定義しています。

「bit」の語源は諸説あるようですが、「0」「1」の2つで数を数える二進法を用いていることを表す「binry digit(二進法の数字)」という混成語が語源とされています。

一般化すると、nビットの情報量では2のn乗個までの選択肢からなる情報を表現することができます。

例えば、2bitになると「00」「01」「10」「11」と4種類の情報を表すことができます。これを仮に「00=A」「01=B」「10=C」「11=D」と対応させると、ローマ字の A~D までを「0」と「1」だけで対応させ表現できるようになりますね。1bit増えるごとに扱える情報量は2倍になっていきます。

現在、使用されている大文字のローマ字は全部で「26字」、つまり「5bit(=32通り)」あれば、すべて「0」と「1」だけで表すことができるようになります。

このローマ字から更に日常的に使う数字・記号など(英語圏基準ですが)を加えたものをすべて2進数で表すには、8bit(=256通り)あれば十分足りるということで、この「8bit」がひとつの基準となりました。

それが 8bit を 1 とする単位、「バイト【Byte:B】」です。

8bit = 1byte (0と1の羅列8つ分の情報量)

今までも特に断り無く使ってきましたが、普段から見慣れている「データ容量」の単位のひとつです。慣例的ではありますが、一般的に一文字で表す場合は「●● B」と大文字にします。小文字にすると「bit」と勘違いされることがありますのでご注意ください。

具体的に数値を入れてみます。「1000 0010 1010 0000」という文字列があったとします。これが何のデータなのかは不明ですが、総数は16字ありますので、この桁数で扱える情報は二進数で数えると全部で「2 の 16乗 = 65,536 通り」、つまり16bit分の情報を与えることができます。

先の数列は 65,536 通りある数列のひとつになりますが、どの位置に「0」と「1」があるのかが判定できる情報を含んでいるので「16bit = 2Byte」分のデータ容量を持っていることもわかります。

ちなみに、「1000 0010 1010 0000」という数列ですが、Shift_JISという文字コードの中で日本語の「あ」を表しています。英語圏では8bitあれば概ね問題なく日常の文字列が扱えるのですが、日本語は「ひらがな」「かたかな」「漢字」などと膨大な数の文字が存在しているので、二進数で表すためにはどうしても8bit以上必要になります。

コンピューターは2のn乗がキリの良い数字

コンピューターはbit、つまり 0 か 1 という2進数の世界を得意としています。このため2のn乗(2、4、8、16・・・)で表す数字にはとても強いです。

私たち人間は(確かな根拠は無いようですが)指が両方に10本あることから、0~9を扱う十進数を採用し生活に役立てています。なので10のn乗(100、1000・・・)はとても扱いやすいですね。

しかし、この10という数、2のn乗で表すことができないのでコンピューターは十進数を非常に嫌います。十進数だと、コンピューターが得意としている二進数や十六進数(0~9とA~Fの16字で数える)に変換する際にかなり余計な手間がかかるからです。

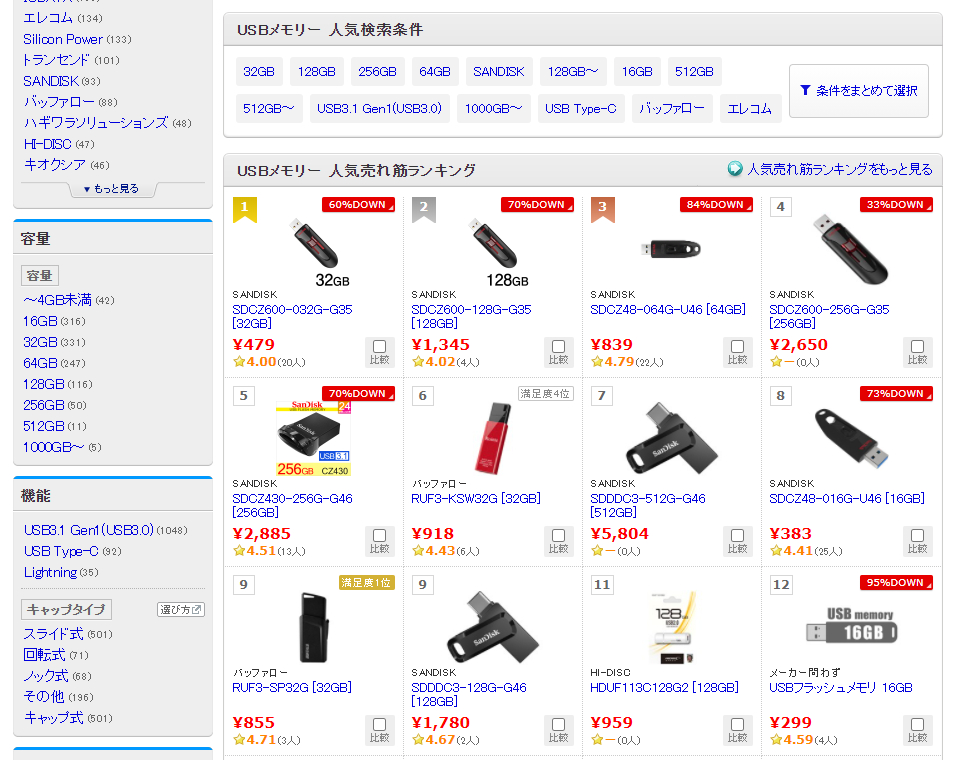

なので、コンピューターに関する数字には2のn乗で表すことができる数字が多く出てきます。インターネットやお店で「512」や「1024」など一見すると中途半端な数値が使われている商品が多くありますが、「512 = 2の9乗」「1024 = 2の10乗」など、実は2のn乗で表せる数値がほとんどで、コンピューターがキリの良い数値として扱いやすいからです。

簡易版 32bit版と64bit版のWindowsの違い

さて、少し前置きが長くなりましたが本題に入ります。

詳細な解説は一度置いておいて、両者の違いについて簡単に表にしてみます。

| 32btb版(x86) | 64bit版(x64) | |

|---|---|---|

| ビット幅 | 32bitで制御できます。 2の32乗 通り の情報を格納できます。 |

64bitで制御できます。 2の64乗 通り の情報を格納できます。 |

| メモリ上限 | どのOS、エディションでも 4 GB が上限です。 | OSやエディションにより 4 GB 以上を扱えます。 |

| ドライブ容量上限 | 通常、HDDなどの記憶ドライブは 2 TB までのものを扱えます。 | フォーマットにより 2 TB 以上のドライブを扱えます。 |

| ソフトウェア資源 | 多くのソフトウェアが動作、利用できます。 | まれに64bitOSに対応していない、動作しないソフトウェアがあります。 |

通常は64bit版WindowsでOK!

ほとんどの状況において、現在は「64bit版Windows」がおすすめです。

もし、この記事の内容が「よくわからない」という場合は、64bit版Windowsを選んでおけば問題ないかと思われます。家電量販店のパソコンコーナーでも、現在主流は「64bit版」です。これで通常大きな不都合はありません。32bit版Windowsを搭載したパソコンの方がマイナーになりつつあります。

ただ、仕事などで古いソフトウェアを継続して使う必要がある場合など、特殊な例では32bit版Windowsが必要になるかもしれません。そのときは会社の指示に従うなどで対処します。

「x86」「x64」とは

32bit用のソフトウェアであることを「x86」、64bit用のソフトウェアのことを「x64」と書くことがあります。

64bit版Windowsに32bit用ソフトウェアをインストールすると「Program Files (x86)」という名前のフォルダーに入ります。互換性を保つための機能がWindowsに備わっており、この機能を使って32bit版ソフトウェアを起動するためにフォルダーが分かれています。

「x64」はわかりますが、32bit版が「x86」と表記されることに違和感を持たれるかもしれません。これはCPUの開発史を読まれると分かるようになりますので、もし疑問を持たれましたら調べてみてください。一言でいうと、CPUの名前が由来になっています。

面倒な場合は「32bitがx86、64bitがx64」と暗記していただいても大丈夫です。

CPUが扱える情報量が異なる

それではここから少し技術的な解説をします。

CPUが一度に計算できる情報量はOSのビット数により異なります。64bit版のOSの方は一度に処理できるデータの幅(ビット幅)が64bitになるため、32bit版と比べて一気に多くの処理をCPUが行うことができます。

32bit版Windowsの場合

32bit版Windowsの場合、CPUの扱えるデータの幅を32bitで制御するので 2の32乗 の情報、つまり「0 ~ 4,294,967,295」の範囲、4,294,967,296 通りの情報を一気に格納させ計算できます。

64bit版Windowsの場合

64bit版Windowsの場合、CPUの扱えるデータの幅を64bitで制御できるので 2の64乗 の情報、つまり「18,446,744,073,709,551,616 通り (約1844京)」の情報を一気に格納させ計算できます。

CPUやソフトウェアの対応も必要

64bit版のOSをインストールして利用するためには、CPUも64bitに対応したものを利用する必要があります。CPUの処理も64bitで最適化されていないといけません。

しかし、最近のパソコンであれば64bit対応のCPUであることがほとんどですので、あまり気にする必要はございません。もちろん、最初から64bi版Windowsがインストールされているパソコンであれば対応済みです。中古のパソコンをご購入されるときには注意してください。

また、64bit版に対応したCPUをフルに使うためには、プログラムも64bit用に設計する必要があります。完全に64bitに対応したソフトウェアを64bit版のOSで使用していれば、32bit版のOSよりも高速に処理を行うことができるでしょう。特に画像、動画編集、3DCGソフトなどを多用する方は、64bit版対応ソフトの利用で大幅に処理速度を改善できます。

64bit版Windowsであっても、32bit版のソフトウェアが使えるように互換性が保たれていますので、基本的に動作しないということはありませんが、64bit版Windowsではまれに32bit用のソフトウェアが利用できないという状況が発生します。特に古いプリンターなどを動かすドライバープログラムなどは互換性の問題がまれにありますので、動作がしなくなったら公式のサポートページを確認されてみるとよいでしょう。

使用できるメモリ容量が異なる

よく言われる違いがここになり、影響も大きいの部分です。

32bit版Windowsの場合

32bit版OSではメモリを最大で 4 GB までしか扱うことができません。32bit値のサイズがこれ以上受け付けないことが原因です。

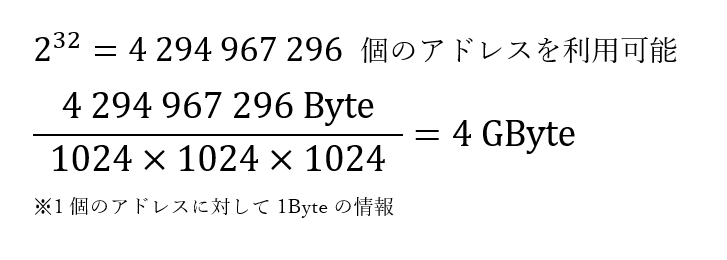

実際に計算してみましょう。

CPUがメモリを使用するために「番地」のようなものを作ります。そのまま「アドレス」と呼びますが、データを格納するための小部屋がメモリ内にあり、CPUはその小部屋を利用してデータを格納し計算スペースとして利用しています。

どこにどのデータが入っているかを判別するためにCPUはアドレスを割り振っているわけです。

32bit版Windowsでは上記の計算で 4,294,967,296 個のアドレスを管理できます。そして現在、1つのアドレスに対して 1 B を割り振っています。つまり、4,294,967,296 個のアドレスそれぞれが 1 B の容量を持っている、合計で 4 GB しか扱えないことがわかります。

しかも、4 GB という数字はWindowsが扱うことができる最大値であり、実際はシステムで必須の機能に数百 MB 程度のメモリ領域を使用するため、私たちが自由に使うことができるメモリ容量は最大 3~ 3.5GB 程度になってしまいます。

最大容量を超えたメモリを搭載しても、余った領域は通常使うことはできません。WindowsやCPUがそれ以上アドレスを与えて管理できないからです。

64bit版Windowsの場合

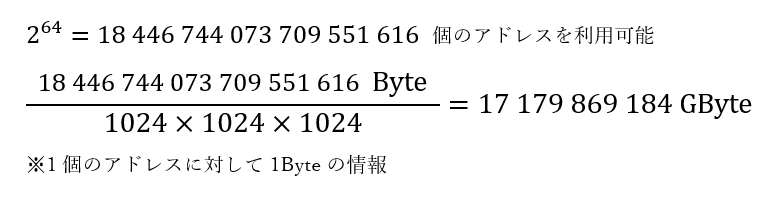

64bitの場合は、OSが扱えるメモリ最大容量が32bitと比べて大幅に大きくなっています。先ほどと同じように計算してみましょう。

32bitと同じく計算してみると、なんと約171億GBまでメモリが使えてしまう計算になります。

とは言っても、これは理論値であって実際にここまで扱うことはできません。ある程度制限をしないとハードウェア側で扱いきれなくなるからです。OSによって利用できるメモリ最大容量は異なり、一般的に広く利用されている「Windows 10 Home」は「128 GB」のメモリを扱えます。

ちなみに、通常のパソコン利用であればメモリ容量「8GB」あれば快適に動作できます。一般向けのHomeエディションであっても「128 GB」まで使えるよう設計されているのですから、64bit版Windowsであれば無制限でメモリを利用できると考えていただいて大丈夫でしょう。

詳細なリストはMicrosoft公式ページを参考にどうぞ。

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/memory/memory-limits-for-windows-releases?redirectedfrom=MSDN#physical-memory-limits-windows-10

| Windows バージョン | 32bit Editions | 64bit Editions |

| Windows 7 Home Premium | 4 GB | 16 GB |

| Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate | 4 GB | 192 GB |

| Windows 8 | 4 GB | 128 GB |

| Windows 8 Professional, Enterprise | 4 GB | 512 GB |

| Windows 10 Home | 4 GB | 128 GB |

| Windows 10 Pro, Education | 4 GB | 2 TB |

| Windows 11 Home | 4 GB | 128 GB |

| Windows 11 Pro | 4 GB | 2 TB |

コンピューターで使われるSI接頭辞は正確な倍数表記ではない

さて、ここで「1024」という数値で割っていることに疑問を持たれたかと思います。

数値が大きいものはSI接頭辞を使って短く表現することが可能です。「K(キロ)」「M(メガ)」「G(ギガ)」などがそれです。1キロメートル(km)は1000メートル(m)と同義ですね。倍数表記を簡略化するために考案されたもので、日常でも頻繁に利用されます。

データ容量でも使われているので、ByteからGByteに直すためには 1,000,000 で割ればいいのでは?と普通は考えます。しかし、実はこの計算では誤差がでてしまうのです。

上の「コンピューターは2のn乗がキリのよい数字」でも書いた通り、コンピューターは 0 か 1 の2通りで情報を扱います。つまり計算方法は二進法を採用しており、この関係で本来10のn乗を表すSI接頭辞を使うと誤差が生じてしまうからです。

これに関しては混同されないよう専用の接頭語が定義されました。「二進接頭辞」と呼ばれるもので「キビ (kibi)」や「メビ (mebi)」と書きます。こちらは 2の10×n乗 で倍数表記をしていくので、正しくデータ容量を表せるようになっています。このため、上記計算式では「2の10×1乗(1024)」で割っているのです。馴染みのあるSI接頭辞で表現しましたが、正しくは「4 GiByte」と表現しなくてはいけません。

別記事にて詳細を書きましたので気になる方はどうぞ。

●ブログ内リンク:コンピューターで使われるデータ容量の単位について

ただ、Windowsでは変わらずSI接頭語を使うため誤差が生じてしまい、例えば1TBの外付けHDDが「931GB」と認識されてしまうという問題が発生しています。

使用できるディスク容量が異なる

メモリ容量だけでなく使用できるHDDやSSDのディスクの容量にも違いがあります。

32bit版Windowsの場合

32bit版Windowsでは、通常最大 2 TByteまで(正確には 2 TiByte)の容量を持つディスクを扱うことができます。

記憶装置における最小の記録単位は「セクタ【sector】」といいます。ディスクのアクセス方式に使われるLBA【Logical Block Addressing:論理ブロックアドレス】というシステムは、各セクタに対して管理番号(通し番号)を割り振ります。これはデータの位置、最初のセクタから何番目かを示す数値となります。メモリのアドレスと似た考えです。

現在主流のセクタサイズは 512 B となっています。そしてLBAも同様に、アドレス指定が32bit(32bit LBA/10バイトCDB)になっているため約 2 TB で上限が来ることがわかります。

64bit版Windowsの場合

64bitのファイルシステムであれば理論上で 約 16000000 TByte = 16 EByte(エクサバイト) まで扱うことができます。もちろんただの理論値で、こんな大容量の記憶装置は一般向けには発売されていません。64bi版であればディスク容量的な制限はなくなったと考えて良いでしょう。

ちなみにディスク容量上限の問題ですが、この問題は制限を受ける要素が複数あるのでOSだけの問題ではないこともあります。

基本的に64bit版Windowsを使っていれば問題ありませんが、もし32bit版Windowsを使用している場合でディスク容量の問題に出会ってしまったら、詳しい方に相談したほうがよいかもしれません。正直かなり複雑になっているので、場合によってはパソコン自身の買い換えも検討に入ると思います。

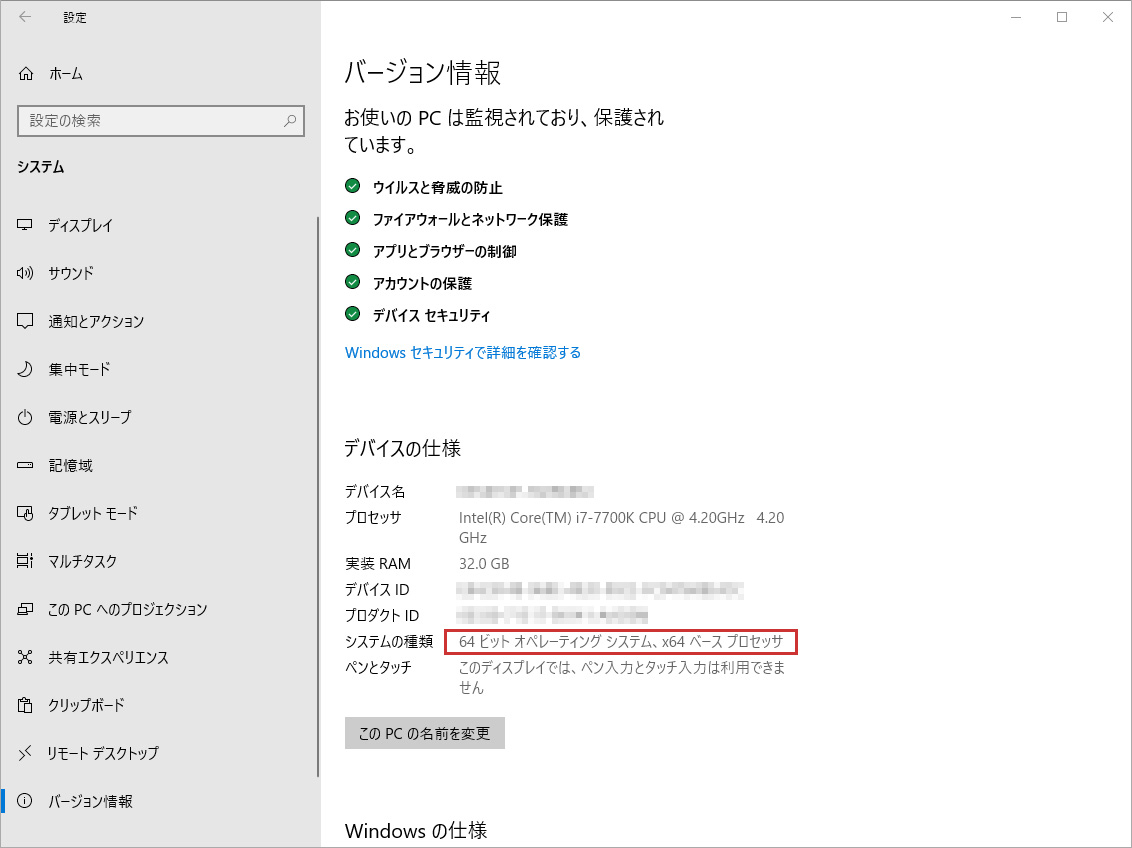

使用しているOSのビット数を確認する

「設定」→「システム」→「バージョン情報」で確認できます。

ここの「システムの種類」で「○○ビット オペレーティン グシステム x○○ ベース プロセッサ」の「○○」に書かれている数字がOSのビット数になります。

この記事のまとめ

お疲れさまでした。ちょっと専門的なことも書いていますが、これで 32bit版 /64bit版 Windowsの違いを大まかに解説できたと思います。

64bit版OSもかなり普及し、最近のWindowsが搭載されているパソコンではほとんど64bit版かと思われます。よく分からなかったら、64bit版Windowsを選んで4GB以上(できれば8GB以上)のメモリを搭載したパソコンを選んでおけば長く安定した利用が期待できます。

この記事も何かの為になれば幸いです。

- 次の記事:第10回 Windowsのサポート期間

- 前の記事:第8回 自分のパソコンの性能を確認する

コメント

コメント欄を開く

コメント一覧 (36件)

私には難しいお話でした。

数字が膨大すぎて。

情報をくださり、ありがとうございました。

中々わかりづらくて申し訳ないです・・・

ブログを初めて数ヶ月経った頃の記事でして、文章の書き方がかなり雑です。(今もあまり改善してないですけど・・・)

内容もずいぶん古くなってきているので書き直したいのですが、中々時間が取れなくて。

時間がとれた時にこの記事はまた書き直したいと思います。

すばらしくわかりやすかったです。安心して64bitを購入します。

お返事が遅れてしまい申し訳ございません。

お役に立てたようで嬉しいです。ただ、この記事かなり古いもので

解説不足なところが多かったのでちょっとだけ書き換えました。

最近は64bitも普及して動かないソフトも少なくなってきましたので、

特に理由がなければ64bitがおすすめです。

分かりやすかったです。勉強になりました。ありがとうございます。

ただ、計算式の分母の1024がどこから来たのか気になりました。

私も今後勉強していきたいと思います。

ありがとうございました。

コメント、ご指摘ありがとうございます。

ちょっとわかりにくかったですね、申し訳ございません。

あれは「2の10乗=1024」のことです。コンピューターの分野では2進数を使いますので、SI接頭語を使った倍数表記を使うと食い違ってしまうからです。K(キロ)からM(メガ)へ上がるとき、1000倍でやると実際のデータ容量と食い違いがでてしまいます。それをうまく修正するために「1024」を使って割っています。

これに関しては [ 参考 ] 部分に詳細を書いていますのでよければ読んでみてください。

記事としては下記のURLになります。

https://michisugara.jp/archives/2013/bit.html

凄く丁寧で勉強になります!

ただ、僕自信が低能で理解に時間がかかります

僕の問題なのですが、もっと砕けた説明だと

読む人が倍増しそうです

とにかく、このままの説明でも充分すぎるほど有り難いです!

お褒めいただきありがとうございます。

上のコメントでも何度か書いているのですが、この記事かなり古いもので書き方のノウハウが無い(今が特別あるわけでもないですが)ときのものだったので少し煩雑としてるところがあります。読みにくくてすみません。

近々(今週~来週中)また書き直したいと思いますので、もしよろしければまたお読みいただければ幸いです。

こんばんは

とても上手に解説されたサイトですね。

なかでも「bit.jpg」←の画像はわかりやすいです。

有難うございました。

お返事が遅くなり申し訳ございません。

お褒めいただきありがとうございます。あの画像ですが、実は元ネタが別のサイトにあってそれを参考に(というよりほぼそのままなのですが)こちらで再度作ってみた画像になります。付け加えるのであれば、これに横線を入れてルートを作っておけば実際のデータになるということも入れておけばよかったかな~と今更ながら思いました(笑

とても勉強になりました。

漠然と64bitは高性能と思っていましたが、32bit倍なんて物じゃないんですねビックリです!!

そこで、ふと つまらない疑問が生まれたのですが、例えばcore i7 のCPUに32bitのOSをインストールした場合、それはそれで動かなかったりするんでしょうか?

まあ やる人はいないと思いますが…

コメントありがとうございます。お役に立てて嬉しいです。

64bit CPUに32bit版OSを入れて動かすことは普通に可能ですよ。

core i7に限らず最近のCPUはほぼすべてと言っていいほど64bit対応です。

でも、また32bit版Windowsを搭載している機種もありますよね。

原則下位互換を持っていると思って頂いて大丈夫です。

64bit CPUで32bit版OSを入れた場合は32bit CPUとして動作します。

core i7を例に取れば、命令セットが「x86, x64」両対応なので大丈夫です。

まあ、何事にも例外はあって「IA64」などのごく一部の64bit CPUは

x86と互換性がないので動かないのですが、古いものですし限定された

用途でしか利用されていないので普通は気にしなくて大丈夫です。

高性能なCPUにあえて32bit版OSを入れるという状況になることはあります。

32bitアプリケーションが正常に動作しなかったり、64bitで動くことには動くが

逆に性能を発揮しきれない環境というのがあるので、core i7でも32bit版OSを

入れている方はいらっしゃると思います。

64bit版OSが主流の今、こういったことをあえてしている方は元々詳しい方だと

思われますのでご自分で考えて自由に色々やっているのでしょうね。

以上、取り敢えずご質問のお返事となります。

32bit版Windowsで4TBのHDDを使いまくっている者ですが、

・・・ちょっと通りますよw

4TBのHDDをお使いですか、すごいですね!

32bitでとなりますとフォーマットなどで少し工夫があったたかと思いますが

問題なく動作しているみたいですね、実例のご報告ありがとうございます。

こんにちは。

今更ながら、会社のPCの入れ替えで32bitと64bitについて調べています。

記事を拝見していて、MBR【Memory Based Reasoning】が聞き慣れないと思い、

調べてみましたがわかりませんでした。

失礼ながら、MBR【Master Boot Record】ではないでしょうか。

間違っていたら申し訳ありません。お役に立てば幸いです。

お返事が遅れてしまい申し訳ございません。

多忙な時期がそろそろ終わりそうでやっとコメント等にご返信できる時間ができました。

遅くなりましたがご指摘ありがとうございます。

MBR【Master Boot Record】の方が合っています。多分、コピーする場所を

間違えてしまったのかと思います。コメントを頂いた時点で

修正させていただきました。

この部分は最近追記した部分です。ただちょっと急いで書いた部分で

ミスがでてしまったようです。申し訳ございません。

まだ至らないことが多いですが、今後共当ブログをよろしくお願いします。

工業高等専門学校に通っているので、このような内容の授業を良く受けるのですが、そういった授業の前には、うちの学校の先生にもまず管理人さんような説明を頼みたいほど分かりやすかったです。

とても参考になりました。ありがとうございました。

全く素人ですが言われている内容はとても理解し易く、資料を集めて、これだけ丁寧に記載されるのにはだいぶ時間がかかったことと思います。貴重な記事です。有難うございました。

2015/8/14 この投稿は、ここの記事の2年後くらいになるのでしょうかね。windows7を64bitに変更したのは同じ頃だと思いますが、その違いが解らずにやってしまいました。

今はここの記事を読んで32・64bitの違いがおぼろげながら解りました。

最近windows10の無償アップグレードの案内が有り、その違いが知りたくて検索をしこの記事にヒットしました。

実は音楽のcd読込などで再々フリーズ状態になっていたので、どうしたものかと悩んでいました。

音楽アプリはsonyのworkmanのアプリなのですが、メモリーの問題なのかなと考えたりしていました。

PCは自作で、メモリーもバルク品、当初32bit時に4*2=8GBでしたが、メモリー診断でエラーが検出されたので、エラーの出ない4GBにしました。その後に64bitのWindows7 home puremium に変換した状態です。

そろそろ買い換えても良い時期なのですが、定年後で経済的にも苦しいので、どうするべきか悩んでいるところです。

お返事が遅れてしまい申し訳ございません。

お盆は家に居らず、平日は仕事もありやっと時間がとれました。

もう閲覧されていないかもしれませんがアドバイスしてみたいと思います。

メモリーエラーに関しては相性もありますのでたまにどうしようもないことがありますね。

メモリーのエラーは、何度か挿しなおしてみたり、組み合わせを変えると途端に直ることも有ります。

デュアルチャンネルの場合はリンクしているスロットがあるので配置を意識してみると解決策が分かることも有ります。

Windows7は、最新の状態になっていれば2020 年 1 月 14 日まで延長サポートがあります。

取り敢えず今動作に問題がないようでしたら無理に買い替えしなくてもまだ大丈夫だと思います。

今でも特定のアプリがフリーズしているようならば、OSやメモリーよりもアプリ自身の不具合を疑います。

メモリー容量は4GBあればよほど重いソフト(動画編集ソフトなど)を使って無ければ問題ありません。

再インストールしてみたり、そのアプリのOS対応状況を公式サイトで確認してみたりするとよいでしょう。

Windows7はまだサポートが続いていますし、アプリ周りを確認してみましょう。

メモリーなど物理的なエラーを疑うのはそれからでも大丈夫でしょう。

パソコンも、今は事務的なことしかしなければそこそこ安く買えるようになりました。

Officeが入っていなければ3万から購入できるものも有ります。

http://kakaku.com/pc/desktop-pc/

http://kakaku.com/pc/note-pc/

金銭的に難しい場合は、こういった格安のものを狙ってみるとよいでしょう。

以上、お返事とさせていただきます。

たいへん興味深く拝見させていただきました。

貴重な講義をありがとうございます。

ただ、分子だけで約4ギガバイトなのにどうして敢えて1024x1024x1024で割るのかがさっぱり分からなくてしばらく悩みました。

あらかじめギガは10の9乗(1000x1000x1000)で、コンピューターは10進数は扱い難い為に実際には1000を1024にして扱っていると書いてあればすんなりただギガに換算しただけだということが理解できたと思います。

たぶん普通の人なら解りきっていることだから説明しなかったのだとは思います。

わかりにくい文章で申し訳ございません。

この記事は後々いろいろ追記していった関係で読みにくくなっています。

一応、1024で割る理由は途中で挟んでいるのですが、唐突に出てくる形になっていますね・・・

Winodws10もでてWindowsの64bitと32bitの違いについて関心を持っている方が

多くなっているようなので、もう一度書き直したいと思います。

分かりやすい記事で大変面白かったです。

つまり、32bit64bitの違いは処理する事の出来る情報量という事でいいんですよね?

これは一秒間の間の事ですか?ご教授お願いします。

また、この事について詳しく書かれている本を教えてください。

お返事が遅れてしまい申し訳ございません。

単位秒あたりといっても間違いではありませんが、

「一度に処理できる情報量が増えた」というのが正しいので、時間とかはあまり関係ないですね。

処理できるビット幅が増えた結果として1秒間に処理できる情報量が増えたということです。

書籍についてですが、CPUの話になるので専門書、特に詳しく知りたい場合は

プログラミングの本にならないと書いてないような気がします。

基本的にこれら情報はネットで調べていますので、お勧めできるというほど

書籍を持っていません。お力になれず申し訳ございませんが、

図書館や書店にて「プログラミング関係」に絞って探してみるとよいと思います。

なるほど・・・

前に32bit windows 7 Home Premiumを購入したばかりですが、自分のPCが64bit対応だと初めて知りました。

基本的にPCではminecraftというゲームを遊ぶのですが、やたら重いんです。

軽くするにはメモリ使用量優先度を上げれば良いと学んだんですが、

javaが2Gまでしか対応しない、とか。

64bitならほぼ無制限だ、とか。

5000円多く出して64bit買っておけば良かったなぁぁぁぁぁ

・・・と思った今日この頃。

とても参考になりましたw

ありがとう!

お返事がとても遅れてしまい申し訳ございません。

コメントができる体力がやっと少し戻ってきました。

PCゲームは場合によって32bitの方がよい時もあるみたいですが、

マインクラフトは推奨がメモリ4GBとなっていますので

あるに超したことはないようですね。

重い原因はチップセット内蔵GPUとかの性能の問題も

あるかもしれませんが、こちらはパソコンの買い換えに

なることもあるので、メモリでしのげるのならば

64bitの方がよかったかもしれませんね。

なんか、ある意味正確な技術解説ですが、あまりの売り手側への提灯持ち記事で、正直、あきれました。

確かに、処理限界論からは64bitOS/処理が32bitOS/処理を上回ることは明らかで、手軽に64bitOSが手にはいるのだから64bitOSを選択するのも間違いではないでしょう。

しかし、本当に2TBを超えるHDDをシステム・ディスクに載せなさいと推奨しますか?また、本当に4GBメモリーの64bitマシンと3GBメモリーの32bitマシンでは64bitマシンの方が速くて安定しますか?

確かに、32bit環境では限界になり64bit環境が必要な使い方も身近にありますが、果たして、この記事を読んでへぇ~と感じる人にそういう人はいるのでしょうか。

32bitは512MGメモリーで動く、64bitだと最低1GBいや2GBか?64bitの4GBは操作感として32bitの1GB程度相当ではないのかな?

webサーフ、youtube Full HD再生、高品質Audio再生、メール、Twitterその他のソーシャルメディア、一般文書作成、表計算、データベース、このような使い方であれば、32bit/64bitでの処理差は基本的にあり得ませんよね。

どこかのサイトで、MySQLの64bit版が出た頃にベンチマークしていましたが、32bit/64bitそれぞれに最適化して比べても処理時間の差はなかったという記事がありました。(アプリによっては、32bitで並列処理できれば、32bitの方が速いですな。)

32bit→64bitは、以前の8bit→16bit→32bitの流れとは異なります。

現時点で32bitパワーでさえ有効利用できていないと思えます。

人がPCを操作していて快適に感じるかどうかは、CPUの速度でもOSのビット数でもなく、構成要素のバランスであり、買い換えたいを感じる人の大半はディスク環境に問題を抱えていると思えます。

大半の問題はHDDを無造作に使うこと。

いくら最新のSATA3.0のインターフェースを使っても、HDDではその規格を生かせないし、64bitOSにしてメモリーを多くするとOSがより多くのページファイル処理をしたりするから、出費への見返りは多くないでしょう。

買い換え当初はクリーンだから快適でも、すぐにね、、、。

2010年の記事にケチつけても仕方がないですが、2010年時点のまま放って置かず手直しされたらいかがでしょうか。

規格とか製品設計の特徴解説で、必要のない人に無駄なお金使わせることになってはかわいそうでしょう。

因みに、当方は未だに32bit環境(WinXP/7、Linux複数)ですが、SATA2.0以上でSSDに、メモリーを最低限4GBでOS管理範囲外をテンポラリー領域に使うことで劇的な快適環境を得ています。

ど古いCore2Duoですが、店頭で触る限り、最新のi764bitより速いですよ。

(32bitOSで3GBメモリーあるとページファイルもいらず、ディスクアクセスが激減することが主な理由です。)

コメントありがとうございます。

様々なご指摘ありがとうございます。

古い記事なので私もはやく書き直したいところではあるのですが、学生から社会人となって時間が中々取れずに更新スピードがかなり遅くなってしまっています。現在、アクセス数の多い記事から順に書きなおしております。この記事もなるべく早めに書き直したいと思います。(Windows 10のメモリ上限だけは追記しましたが・・・)

この記事も最初は結構シンプルだったのですが、アクセス解析をすると「両者の違い」について検索してくる人が多かったものでしたから、技術的なものばかり追記していってしまい、サイバー俳諧人 さんのおっしゃる「利用環境によりどっちがいいのか」という点が抜けているんだと思います。煩雑にもなってあまり初心者向きでもなくなってきたのでそこま考えます。

これらについてはまた書き直したいと思います。

ある程度選択できるような記事にしたいと思います。

ただ、申し訳ないのですがそれでも、全体的には64bitをお勧めする記事になるかと思います。私なりの考えもありますので・・・

今回は貴重なご意見ありがとうございました。

また何かありましたどうぞよろしくお願いいたします。

非常にわかりやすくて助かりました。ありがとうございます!

ところで、少し気になった点があるのですが…

32bit版Windowsの場合、CPUの扱えるデータの幅も32bitで制御するので 2の32乗 の情報、

つまり「4,294,967,295個」の情報を一気に格納させ計算できます。

ここなのですが、「4,294,967,295種類」と表したほうが良いのではないでしょうか?

32bitだと格納できる情報は最大で32個しかないと思ったのですが。

あまり詳しくはないので、とんちんかんなことを言ってたらすみません。

ご指摘ありがとうございます。

そうですね、この記事はわりといろんなところを端折っているので

正確に、となってくると難しい話になりますが、「個」という表現にしたのは

後にメモリの話をする際にアドレス空間の話もしていたので、

そっちに合わせてしまったという感じです。

確かに「種類」あるいは「~通り」のほうが表現としてはよいかもしれません。

あと、ちょっと読み直して気づいたのですが、これ0を含んでないですね・・・

0 ~ 4,294,967,295 の範囲なので 4,294,967,296 が正しいです。

(この後のメモリの計算は合っているのですが・・・失礼しました。)

こちらはすぐ修正いたします。

長い記事ですがお読みいただき、またご指摘までありがとうございました。

わざわざご対応ありがとうございます!

…0を含んでない、というのはこちらも気付いてませんでしたが(^^;)

20世紀のレトロPCゲームもたまにプレイしたいので前回までは32bit一択でしたが、PC買い換えを機にご拝読させていただきました。

漠然としかイメージしていなかった両ファイルシステムの差異について、おかげさまで充分な理解を得る事が出来ました。感謝です。

ちなみに最後の「この記事のまとめ」の項で、大まかに解説→大まかに開設になっております。些事ですが一応お知らせしておきますね。

コメント、また誤字のご指摘ありがとうございました。

誤字に関しましては修正させていただきました。

現在は64bit版を選んでおいても問題が起きるほうが珍しいので、本当に古い資産がない場合は64bit版のメリットが非常に大きいのでこちらがおすすめですね。

ちなみにこの記事は何度か書き直しているのですが、正確に書こうと思うたびに内容が複雑化してしまったので、もう少し簡略化してみたいなと考えていたりします(笑)

わたしはAviUtl 初心者wikiというのをテキトーに書いているのですが、ここへのリンクを貼りたいと思います。

いくつかサイトを見ていって専門的なことが書いてあるわりに分かりやすかったのでここにしました。

分かりやすい説明ありがとうございます。

すいません、wikiは ttp://aviutl-beginner.memo.wiki/ です。

削除要請があれば削除します。

お返事が遅れてしまい申し訳ございません。

リアルのお仕事が忙しくなってきたため、更新やお返事等が遅れ気味です。

リンクに関しましては了解いたしました。ありがとうございます。

リンクフリーとして公開しておりますので、どうぞご自由にお使いください。

こちらとしましてもお役に立てましたら幸いです。