パソコンやゲーム機などをインターネットに接続するとき、頻出する単語として「モデム」「ONU」と「ルーター」があります。

これらはもちろんネットに繋ぐための機械なのですが、これらの機械がどのように異なるのか理解しているでしょうか。もしかしたら一緒に考えていた方もいらっしゃるかと思いますが、「モデム」「ONU」と「ルーター」は明確な役割の違いがあります。

これからの時代、インターネットに繋ぐ技術は多少なりとも要求されると思います。これら機械の違いを理解して正しく設置と設定できるようにしましょう。

モデム

モデム【modem】、日本語で変調復調装置と呼ばれるこの機械は、アナログ信号とデジタル信号を相互に変換する機械のことです。

ADSL回線での契約となっている場合はこちらの装置が必須で、必ずどこかで設置しているはずです。

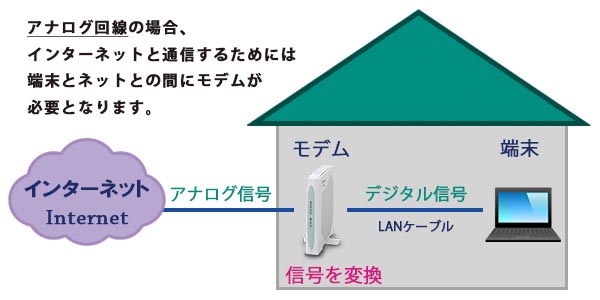

パソコンから送られてくるデータはデジタル信号です。これをアナログ回線(ADSLなどの電話回線)に転送する場合、送られてきたデジタル信号をアナログ信号へ変換させる必要があります。逆も全く同じで、アナログ回線から送られてきたアナログ信号をパソコンへ転送するには、デジタル信号へ変換させる必要があります。

このアナログ信号とデジタル信号を変換させる機械が「モデム」です。

※因みに「ISDN回線」の場合は「ターミナルアダプタ」というものが必要です。やっていることは大体同じ。

アナログ回線でインターネットと接続する場合は、このモデムが必需品となります。これがないと、信号をインターネットへ転送したり、または受信したりすることができません。

▲インターネットに接続する際の概略図(アナログ回線)

ONU

モデムは「ADSL回線」などのアナログ回線を契約している場合に必須な機器です。

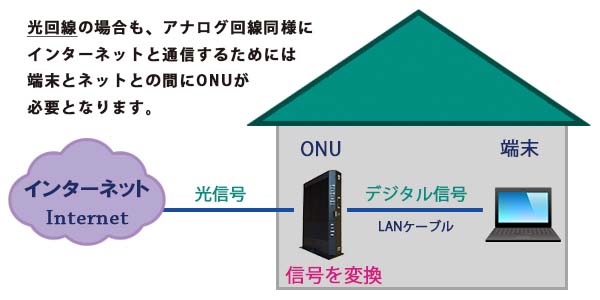

では、最近普及してきた「光回線」ではどうなるでしょうか。

実は役割的に同様の機器が必須となっています。

つまり、回線を流れる「光信号」と「デジタル信号(電気信号)」を相互変換する機械が必要です。

光回線の場合に必要な装置が「ONU(Optical Network Unit)」と呼ばれる光回線終端装置です。

役割自体はモデムと同様です。光ファイバーを使う光回線からやってきた光信号と、端末側からやってくるデジタル信号とを相互変換させます。光回線の場合はこの装置が必須です。通常、回線契約時にレンタルします。

役割は同様ですが、「ADSL回線」なのか「光回線」なのかで「モデム」「ONU」という言葉を使い分けます。

▲インターネットに接続する際の概略図(光回線)

ルーター

モデム、あるいは ONU を使えばパソコンなどの端末がネットと通信できるようになります。

しかし、これだけだと1つ問題がでてきます。

モデムなどの回線終端装置は、信号の変換をするのが仕事。多数の端末との同時通信機能は実は持ち合わせていません。基本的に1対1での通信が原則です。昔はパソコンなどの端末は高価で一家に一台というのが限界のご家庭も多かったと思いますが、現在は安価になりスマートフォンなども普及し一人一台のような時代。複数の端末が同時にインターネットへと接続することなど当たり前です

では、同時接続を可能にしている装置は何なのでしょうか。

ここで登場するのがルーター【router】と呼ばれる装置です。

ルーターは、コンピュータネットワークにおいて、2つ以上の異なるネットワークへ相互接続するための通信機器です。モデム、あるいは ONU の次にこのルーターを接続すると複数の端末が同時にネットと接続することができます。また、ルーターに接続されている端末同士も通信できるようになります。(ルーターが無いと、パソコン同士をケーブルで繋いでも厳密な設定をしない限り通常通信ができません。)

ルーターにはルーティング機能と呼ばれるものを持っていて、複数の端末からの通信が正しく行われるように調整、制御しています。回線終端装置とルーターの2つがあれば、複数の端末をインターネットへと接続できるようになります。

有線接続 と 無線接続

端末の接続方法は、LANケーブルで接続する方法と、無線によって接続する方法の2種類あります。

LANケーブルによる有線接続は、単に回線終端装置やルーターと端末とをケーブルで接続するれば完了です。LANポートと呼ばれる接続部がありますので、そこへ差し込めばOKです。LANケーブルも通常は大変安価で気軽に購入できます。

最近普及している「無線LANルーター」は、名前の通り無線で複数の端末をネットに接続する機器です。ケーブルを必要としないので、離れた場所でもルーターへ接続可能になり、インターネットとの通信が可能になります。公共施設にある「Wi-Fiスポット」などは通常この「無線LANルーター」を使っています。ほとんどの無線LANルーターは、後ろにLANポートもあるので有線による接続も可能となっています。

無線LANブロードバンドルーター - 価格.com

http://kakaku.com/pc/wireless-router/

▲インターネットに接続する際の概略図(無線LANルーターを挟む場合)

そいえば Wi-Fi って何?

先ほどちらっと話した「Wi-Fi」という言葉。皆さんも聞いたことあるかと思います。

この言葉に関しては下記の記事で詳しくまとめましたので気になる方はどうぞ。

ブログ内リンク:Wi-Fi?Bluetooth? 2つの無線規格の違いについて

ブログ内リンク:Wi-Fiの各規格と各種用語解説 – 周波数帯やチャンネルについて

ルーターのようなものが見つからないけど?

この記事をみて「複数同時に繋げられているけど装置は1つしかなさそうだよ?」と思った方がいらっしゃるかと思います。

最近は回線契約をすると「ルーター機能付きの回線終端装置」を貸してくれることが多くなりました。

これにより、1つの装置で「データ回線終端装置」と「ルーター」の役割を同時にこなせるようになっています。レンタルした装置は1つだけだったけど、同時に複数の端末が接続できているのはこのためです。また、無線通信対応のものもあるので、これ1つで以上に挙げてきたすべての機能を持っていることになります。

ただ、すべて内蔵されていたとしても「回線終端装置の機能」と「ルーターの機能」の接続されている順番は同じです。常に「インターネット」―「回線終端装置」―「ルーター」―「端末」という順番になっています。

ルーター内蔵型であっても、さらに市販のルーターを接続させることが可能です。

この場合は、別途購入してきたルーターの方で通信できるようになります。接続方法は説明書等に記載されているかと思うので読んでみてください。ただ、通常は「ルーター一体型回線終端装置」の次にLANケーブルで繋げれば使えるようになります。

私がレンタルしている光回線終端装置は「PR-500KI」というもので、これも回線終端装置とルーターが内蔵、オプションとして無線LANカードスロットが付いています。一例として下記に機器のリンクを貼っておきます。

ひかり電話対応機器|サポート情報|通信機器トップ|Web116.jp|NTT東日本

https://web116.jp/shop/hikari_r/pr_500ki/pr_500ki_00.html

回線終端装置も見当たらないけど?

マンションやアパートなどの集合住宅にお住まいの方の中では、「回線終端装置」すら無く、壁にある「LANポート」に差すだけでインターネットに繋がる場合もあります。

この場合は、その建物のどこかにすべての部屋の通信を一括して管理している「回線終端装置」と「ルーター」が必ずあります。

端的に言えば、大家さんがこれら装置を持っているのです。

棟内LAN方式などと呼ばれ、ある一室に「回線終端装置」と「ルーター(DHCP機器)」を設置し、そこからケーブルを各部屋に引っ張っていきます。こうすれば、部屋に入居する人にとっては何の機器も必要なく、単に壁にあるポートへ繋げばインターネットへと繋がるようになります。入居する人がさらにルーターを部屋に設置すれば複数の端末も同時に繋がるようになります。

ただし、欠点もあります。グローバルIPアドレスが各部屋に割り振られないので、これを利用するサービスが利用できなくなってしまいます。これから賃貸への入居を考えている場合で、これらサービスを利用したいと思っている人は注意してください。サーバーの構築や公開を考えている人は特に要注意です。

その他に、マンション等へ入居すると、ホームゲートウェイ(home gateway)と呼ばれる装置を各部屋に設置することがありますが、こちらはONUやルーターとしての機能の他に、電話やFAXなど家庭内の様々なネットワークとマンションの回線との橋渡し的な役割を持っています。回線業者が提供するサービスを受けるために必要なこともありますので、設置してくださいと言われた場合は素直に設置したほうが良いでしょう。

以下のリンクは、マンションなど集合住宅における回線関係のサービス内容の詳細になります。参考まで。

サービス概要|オールコミュファ・マンション

https://www.commufa.jp/mansion/service.html

集合住宅ではもう1つVDSL方式というのもあり、こちらは各部屋に「VDSLモデム」というものを設置します。ADSLと同様に電話回線を利用する、一昔前のマンション等の主流配線方法でした。

サービス概要|オールコミュファ・マンション (VDSL方式)

https://flets.com/first/kouji/const_apartment_vdsl.html

まとめ

「モデム」「ONU」と「ルーター」についてこれで一通り解説しました。

「モデム」「ONU」はデータ回線終端装置と呼ばれる装置の1つで、インターネットと端末でやり取りされる信号を相互変換してくれています。ルーターは、複数の端末を同時に接続したい場合に必要な機器で、Wi-Fiスポットなど公共施設でも多く利用されています。

「ADSL回線」の終端装置が「モデム」、「光回線」の終端装置が「ONU」です。やっていることは大体同じなので別に混同しても大きな問題にはなりませんが、詳しい人にネット環境のことを相談したり、質問サイト等で質問する場合は、使い分けることで相手に正確に状況を伝えることができます。覚えておいて損はないでしょう。

これらの単語が理解できれば、今後ネットワークの接続をすることがあってもスムーズにいきやすくなります。

この記事も何かのお役にたてましたら幸いです

[ コラム ] アナログ信号 と デジタル信号 について

最初にアナログ信号 と デジタル信号 という言葉がでてきたので少しコラム的なものを書きます。

本記事の趣旨とは離れるので別に読まなくても大丈夫です。気になる方はどうぞ。

難しく言うと、アナログ信号は時間的に連続したデータで、情報を電圧や電流という物理量で表現します。デジタル信号はその連続したデータをとびとびな数値(パルス信号)として表現した情報のことをいいます。

簡単にするため「アナログ時計」と「デジタル時計」で説明してみます。

アナログ時計は針が回転することによって時刻を示します。カチカチと秒針が刻むタイプではなくてなめらかに回転するタイプだとより分かりやすいです。このとき、時の流れとともに秒針は連続的に時刻を示します。1秒と2秒の間にも針は移動し、途切れることはありません。また、感覚的に時刻が分かりますね。

デジタル時計は時刻を数値として表示します。針はなく光の点滅で秒を示してくれていますが、この時計は1秒と2秒の間とかいう中途半端な時刻を示してはくれません。1秒ずつ途切れた値として表示してくれます。

これらは電気信号にも言うことができます。アナログ信号は電圧や電流などを連続的に変化させて情報を伝達させますが、デジタル信号は 0 や 1 といった「数値」を回線に乗せて伝達させます。

アナログ信号はノイズなどの影響を受けやすく、波形に変化があった場合修正も難しいですが、音声などのデータを忠実に電気信号として伝達させることができます。デジタル信号はノイズなどの影響を受けにくく、数値が多少変化しても修正がある程度可能ですが、音声などのデータを分割してとびとびの値として表現してしまうため再現性に乏しくなります。

アナログ信号の特徴

具体的に少し書いてみましょう。

例えば、アナログ回線上で、電圧が「1V」から「1.1V」へ変化したとき、受け取る側も数値に変換して「1」から「1.1」へと変化したと認識します。物理量の変化を忠実に受け取ることができるのがアナログ信号の長所です。

欠点は、回線上でノイズが入った時の影響が大きいという点です。「1.1V」の電圧で流したのに、途中からノイズが入り「1.2V」になってしまった場合、受け取る側も「1.2」と解釈してしまうためです。途中でデータの改変が起こると修正が難しいのがアナログ信号の欠点です。

デジタル信号の特徴

対して「デジタル信号」は、「0」か「1」かという数値をパルス信号で送ります。例えば1.5Vより小さければ「0」、大きければ「1」というルールを設けたとします。途中から電圧が「1V」から「1.1V」に上がったとしても、「1.5V」より小さければ常に「0」と扱います。

こうすることで、回線上にノイズがある程度乗ってしまったとしても、基準値(ここでは1.5V)を超えることさえしなければノイズの影響がでてこないということになります。ノイズの影響を少なくすることができるのがデジタル信号の長所です。

代わりに、送信側が意図的に「1.2V」で送ったとしても受信側で「0」として扱われてしまうので、電圧の変化を忠実には再現できなくなってしまいます。連続したデータを忠実に再現しにくいのがデジタル信号の欠点です。技術の進歩である程度は連続した信号もなるべく再現できる特殊な処理をする方法も考えだされてきていますが、どうしてもいくらかデータは切り捨てられます。

オーディオ関連の装置(録音機器など)で、アナログ信号が重要視されているのは、アナログ信号でないと音声データを忠実に処理できないためです。必然的にノイズの影響も受けやすくなるので、オーディオ関連の装置はノイズを除去するような技術を各所に施します。なのでプロ用ともなるとケーブルだけでも数万円したりするのです。

▼ 更新履歴

-

:記事を大幅に更新いたしました -

:初出

コメント

コメント欄を開く

コメント一覧 (115件)

では、質問ですが、ADSLと光に違いとメリットとデメリットを教えてください。

インターネットまいまこの時代にないと困るほど必要な状態となっている世の中でいろいろなメーカが出てきています。

そんななかで何が一番いいのか、わからない。

・ADSL(エーディーエスエル、Asymmetric Digital Subscriber Line:非対称デジタル加入者線)

特徴としては上りと下りの速度が異なる回線です。既存の電話回線を利用してインターネットと接続します。電話回線はアナログ回線ですのでパソコンとの間にモデムが必要になります。

通常のADSLは、通信路が非対称であることを利用し、上り回線より下り回線に多く通信帯域を割り振っています。一般ユーザーがインターネットを利用するとき、Webページなどの閲覧がほとんどだからです。

メリットは、回線契約にかかるお金が比較的安いこと。デメリットは光より速度がでないこと、基地局から遠いほど速度が落ちることです(伝送損失)。安定性も地域ごとに格差があります。

・光回線

伝送媒体に光ファイバーを使用したものです。これは専用回線ですのでADSLより速度がでます。また、上り下りともに速度は同じです。その他の特徴として、光通信であるためノイズなどを受けにくく、基地局から遠くなっても安定した通信が可能となっています。

メリットは書いた通り、安定した&早い通信であること。デメリットはADSLより割高であること。

メーカーというのはプロバイダのことでしょうか。これはお住まいの地域によって色々変わってきますので、近くの電気屋さんなどでお話を聞くのが一番です。料金体系などは地域差が結構あるので。

ただ、ADSLをお使いになっててそれで満足しているのであれば無理に変える必要はないと思います。動画などの視聴に支障が出ているだとか何か回線が原因による不満があればご検討なさってください。

アクセスポイントとルータの違いがいまいちわかりません。さらにブリッジと呼ばれるものがあり何がなんだか…

当方、マンションに住んでおり今まで壁から出ているコンセント?とPCをケーブルで直接繋いでネットをしていました。最近スマートフォンを購入し店員から「wi-hi機能を使えばパケット代が節約できますよ」と言われ、近所の電気屋でブロードバンドルータなるものをすすめられ購入しました。そのルータにはRTモードとAPモードの切換えスイッチがあり取説をみてもよくわかりません。

PC(デスクトップ)、スマホ、PSPを使用するつもりです。

(※以下、無線LANで解説しますが、別に無線機能が無くても同じ事が言えます。)

・ルーターモード(RTモード)

これは無線LANルーター本来の機能です。ルーティングを行い、複数の端末を同時にネットへ接続することが可能になります。通常はこちらの機能をONにしてモデムと繋ぎます。

・アクセスポイントモード(APモード:ブリッジ)

無線LANルーターにある「ルーター機能」を無効にしたモードです。パケットのルーティングなどは行いません。つまり、

IPアドレスの分配やアドレス変換などを行わないため、接続できる機器は1つのみとなります。

別のルーターに接続して初めて機能するモードです。

用途として多く使われるのが「ブリッジ」、つまり橋渡しとしての機能です。無線LANルーターがあるけど、通信したい機器まで電波が届かない。そんなとき、アクセスポイントモードが使える機器を中継器として置き、ブリッジさせておきます。そうすることで電波強度が増し、通信ができるようになります。

PC → ルーター1 → ルーター2→ インターネット

といった感じで、ルーター1をブリッジ設定すればルーター2の電波が届かない場所でもPCは通信できます。

・ブロンドバンドルーター(broadband router)

これは市販されている無線LANルーターと同じと考えていただければ問題ないです。NATやフィルタリング、IPマスカレードなどの機能を備えてADLSなどの通信をサポートします。

・Wi-Fi(ワイファイ、wireless fidelity)

通信規格のブランド名と言えばよいでしょうか。ある一定の試験をパスできればWi-Fi Allianceからロゴ表示が許可されます。Wi-Fiという表記があれば、その試験に合格した通信規格ですよ ということになります。IEEE 802.11シリーズのことですけどね。

さて、用語の解説は以上です。

スマホは無線LANルーターとWi-Fi設定することで通信が可能になります。通常のネット回線を使うため、パケット代がかからないのですね。外出先とかでは携帯会社の基地局と通信するのでパケット代がかかります。店員さんが言っているのこうゆうことです。

結論は「ひとつ無線LANルーターを買えばOK、アクセスポイントモードは電波が弱いと感じた場所があり、中継器として買った無線LANルーターに設定させる」です。PSPは標準で無線機能が付いています。スマホも以下のような商品ならAOSSで簡単に接続できます。

http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/android_app/aoss/

問題はPCの方です。ビギナーさんのコメントではご利用のPCが「無線LAN機能」が標準で搭載されているのか不明なのでこれ以上の助言ができません。標準搭載ならばこれ以上購入する物はないですが、非搭載で無線接続したい場合は、別途「無線LAN子機」の購入が必要になりますのでご注意を。

ただ、最近の無線LANルーターは有線HUBとしての機能も持ち合わせているので、LANケーブルによる有線接続も可能です。この方法でよければ無線LAN子機は必要ありません。

以上!

はじめまして

とても参考になりました。

私も質問があるのですが…

ルーター機能付きモデムに無線LANルーターを接続して使用いる場合、

何か不具合の原因になったりすることはあるのでしょうか。

わたしのPCが現在そのような状態なので気になりました。

コメントありがとうございます。

基本的に不具合は起きないと思います。

ルーター機能付きモデムに無線LANルーターを接続する方法は主に3つで

1,ルーター機能付きモデムのルーター機能を無効化し、無線LANルーター側でプロバイダと接続する方法。

これは通常のモデム→ルーターと同じ方法となりますので、これが一番不具合が少ないかと思います。

2,ルーター機能付きモデムと無線LANルーターをWAN接続し、別のネットワークをここで構築すること。

かなり設定面倒ですがこんなこともできます。セキュリティはかなり向上するでしょうが、サブネットマスク等の設定が大変で不具合も起きやすいかと。いわゆる2重ルーター。

3,ルーター機能付きモデムと無線LANルーターをブリッジさせる方法。

これは普通のブリッジ。各種ルーターのブリッジ接続方法を説明書等で確認すれば可能かと思います。

不具合というのは、大体が「相性」か「ルーター機能の干渉」です。

同等の機能を持つ機器同士を繋ぐと、お互いの機能がお互いを邪魔し正しくルーティングができなかったり、互いの無電電波が混線したり、通信をブロックしてしまったりして不具合がでます。なので、通常ならば以上の方法1のように、ルーター機能付きモデムのルーター機能を無効化するのが推奨されます。

これならば通常のモデム→ルーターと同じですから不具合も一番少ない=ネットワークの経路が簡単であるということになります。

不具合が発生しているということならば、以上の「ルーター機能の干渉」が原因かもしれませんので、ルーター機能付きモデムのルーター機能を無効化してみてはいかがでしょうか。(やり方は説明書参考)

もし、それでも不具合がでるならば正直ルーター機能付きモデムは関係なく、ルーターとPCの間で何か不具合がでている可能がありますので、PC側の設定を見直してみてはどうでしょう。

以上、簡単ではありますが回答となります。

はじめまして とても参考になります。

質問お願いしたいのですが

現在モデムからLANケーブルで無線ルーターに繋いでいる(パソコンを買ったときに業者さんに設置してもらいました)のですがちょっと重いので、モデムから直接有線LANで繋いだ方が速くなるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。

回答ですが、一応早くなると思います。

なぜなら、無線電波はまだまだ有線と同じだけの安定性と速度を発揮できていないからです。障害物があったり、距離が離れていればそれだけ有線と劣ってしまうのは明白です。無線LANルーターは、それら速度と安定性を犠牲に「多数の端末が」「どこにいてもネットワークに繋げ」「ワイヤレスである」ことをメリットに売り出しています。

逆に言えば、これらメリットに魅力がなければ有線が一番いいのです。傍受される心配もなく、安定してネットワークへと繋げることができるからです。

以上、速度だけを考慮に入れればモデムから直接パソコンへ繋げるという方法でもいいのですが、問題がいくつかあります。

1.ルーター機能がないため、複数の端末を繋げることができない。

2.ルーター機能がないため、プロバイダから割り振られるインターネット上の住所とも言える「グローバルIPアドレス」が直接パソコンへ割り振られることによって、セキュリティが低下する。

1に関しては、特に複数台ネットワークに繋げることを想定していなければ問題ありません。

問題となるのは2です。コンピューターに疎い方はご存じでない方も多いのですが、無線に限らずルーター機能を持った機器は、単に複数の端末をネットに繋げるだけの機器ではないのです。ルーター機能の副作用として「セキュリティも向上」するのです。

このことに関してはコメントで書ききれることではないので、また記事にしたいと思います。

手っ取り早く回答が欲しければ、以下のページが比較的わかりやすかったので一読してみてください。「PC1台の場合ルーターは不要か?」の項目が答えです。

ルーターのしくみ・設定について - オフィス移転ガイド

http://www.office-iten.net/hikaku/internet/lan_kouchiku_router.htm

私からおすすめすることは、直接モデムからLANケーブルでパソコンへ繋ぐことはせず、一度無線LANルーターを介して、さらに無線LANルーターに付いている「有線LANポート」からLANケーブルでパソコンへ繋ぐことです。

これで無線機能を使わずともすべて有線で繋げることができるようになります。セキュリティ的に考えてもこれが今最善の方法かと思われます。

(※ただし、モデムがルーター機能内蔵型モデムならばこの限りではありません。この場合はモデム兼ルーターなので直接繋げても良いかと思います。モデムに複数のLANポートがあればそこに繋げてみてください。)

以上、回答です。

はじめまして、とても参考になりました。

モデムとルーター(corega社のCG-WLBARGPというものです)をつかっているのですが、ルーターに不具合があるらしく、最初はネットにつながるのですが、時間がたつと熱をもってきて、ネットにつながらなくなります。ルーターをはずし、モデムと直でパソコンにつないでみたのですが、まったくつながりません。なぜ、なのでしょうか?おわかりの範囲でいいので教えてください。よろしくお願いします。

モデム直で繋ぐ場合は、PPPoE接続(広帯域接続)という接続方法でインターネットと通信しなくてはいけない場合があります(ISPによって異なる)。これは、グローバルIPアドレスをパソコン側へ割り振って通信する方法です。

ですので、パソコン側でPPPoE接設定がされていないとモデム直結では繋がらないという現象が発生することがあります。この場合はモデムの解説書などをお読みになってPPPoE接設定(IDやパスワードなど)をしていただく必要があります。

私が思いついたのは以上の現象ですが、見当外れの場合もございますので接続業者へ連絡して相談してみるとよいでしょう。

ただ、ルーターはセキュリティ上重要な機器ですので、ルーターの不具合が確定的ならばコレガ社へ連絡して交換してもらうか、新しいルーターをご購入なさることをお勧めします。

以上、回答です。

こんばんは。はじめまして。

さて、私は今度専用電話を持つことになって、NTTに勧められるままひかり電話を引くことにしました。

そこでお聞きしたいのですが、ひかり電話ルーターというものは、普通のルーターと何が違うのでしょうか。

「普通の」と言うのは、ひかり電話を引かずにネットだけやるときに入れるルーターのことです。

ひかり電話ルーターは普通のルーターに電話機能がついたものと考えてよいでしょうか。

ルーターが無いと外部から攻撃されたり、セキュリティーの面で危険だというのを聞いて、ひかり電話ルーターが外部攻撃を防いでくれるか心配なのです。

コメントありがとうございます。

「ひかり電話ルータ」ですが、簡単に言えば仰る通り「普通のルーターに電話機能がついたもの」と考えて問題ないと思います。ついでに製品によっては光回線終端装置としての機能も持っているようなので、これ1つで「光回線終端装置」「ルーター」「アナログ電話」の3つの機能が内蔵されていることもあるようです。

私も実際設置したことはないので、下記ページを参考にしてみてください。

○ひかり電話ルーターについて

https://flets.com/hikaridenwa/subscription/router.html

これによると、「IPマスカレード」「ポートマッピング」「DHCPサーバ機能」「パケットフィルタ機能」などルーターとしての機能は一式揃っているようなので、ご質問にある ”ルーターの副作用としてのセキュリティ ” は問題なく発揮されると思います。スイッチングHUB機能もあるので、スイッチングHUBとしても使えるようです。

ただそれ以外の、モデム(終端装置)やルーターが持つ独自のセキュリティ機能については私も実物を見てないのでよく分からないです。上記のリンク先の説明では「ステートフル・パケット・インスペクション機能」というファイヤーウォール機能が付いているとあります。これは普通のルーターにもよく付いている機能で、基本これがあれば問題はないのですが、追加のセキュリティ機能が欲しい場合は別のルーターの方がよい場合もあります。

ただ、一般家庭レベルでしたらそこまで神経質になることもないので、私は「ひかり電話ルータ」のみで問題ないと思いますよ。

参考にあれば幸いです。

お返事ありがとうございます。これで安心してひかり電話ルーターを導入できます。助かりました。

こんな助言で申し訳ございませんが、お役に立てたのならば嬉しいです。

また何かありましたら気軽に聞いてください。

はじめまして。

2日ほど前からインターネットがつながらなくて困っています。

パソコンでは、モデムに異常があると表示されます。しかし、家では光回線を使っているので、上記の説明にあるようにモデムは存在しないはずですよね?

ということは、ルーターが故障してしまっているのでしょうか?

家は、アパートで大家さんの使用している光回線を共有(?)しており、そのネットワークにはつながっているようなのですが、私のパソコンからインターネットに接続できていません。

下手な説明申し訳ありません。

パソコンのことよくわからないので、ぜひ教えていただきたいです。

コメントありがとうございます。

確かに、記事内では光回線の場合「モデムと ”呼ばれる” 機械」は必要ないと書いていますが、光回線の場合はモデムと同様の役割を持つ「光回線終端装置」は必要になりますので(記事内でも書いてはいますがわかりにくかったですね・・・)、こちらが設置されているのでしたらこの装置の再起動(電源を抜くか電源ボタンを押す)をやってみてください。

ただ、アパートで大家さんが一括して契約している場合は、その装置は大家さんが1つだけ持っていることになります。この場合、各部屋には終端装置が無いことも多く、インターネットへ繋ぐためには壁に付いているLANポートへ差すだけという手軽さがメリットとしてあります。ただ、見た目上必要ないように見えますが、どこかに必ず大元の終端装置があるはずですので大家さんに聞いて初期化を頼んでみると良いでしょう。

パソコンからはADLSなのか光回線なのかは簡単に判別できないのでエラーメッセージは一括して「モデム」と表記しているだけですね。「光回線終端装置に異常がある」と取っていただければOKです。

それでも解決しない場合は、ルーターの再起動(同じく電源から抜くかボタンで)などをやってみたり、セキュリティ対策ソフトの動作を確認してみたりということになります。原因の切り分けが難しいですが、一番大元の「光回線終端装置」から疑ってみて、徐々に末端の方へ対策を講じてみるとよいでしょう。

インターネットへ繋がらないという対策法については、以下の記事で(汎用的な内容ですが)書いていますので参考にどうぞ。

https://michisugara.jp/archives/2011/internet_not_connect.html

以上、参考になれば幸いです。

はじめまして。

私のパソコンがネット使えない状態で、IPアドレスが169.254 となっております(色々と試行錯誤はしましたがだめでした)。親のパソコンはネットが使えます。

これは、モデムが1回線なので私のパソコンではIPアドレスが割り当てられなくネットが使えなくなったのでしょうか?。

無線LANルーターを購入すれば、、私のパソコンはネットが使えるようになるものでしょうか?

ご返答の程、宜しくお願い申し上げます。

169.254から始まる場合は、IPアドレスが取得できなかった事によるエラーを示しています。

モデムのみの機能しか持っていない場合は、確かにそこへ繋げても1つしかインターネットへ繋がりません。

そももそ、このような機器は1つしか挿す場所がないようなものもあります。

モデム兼ルーターである場合は、パソコンと繋げるLANポートが複数有るので特に購入する必要はありません。

まずはここらを確認してみると良いでしょう。

モデムだけの機能しか無い場合は1つしか挿す場所がないこともありますが、そういった状況なのでしょうか。2台のパソコンを同時に接続したいのではなく、1つのモデムで「使用したいパソコン1台のみ」を繋いでいる感じでしょうか。この場合で接続できないというのであれば、ネットに繋げることができないパソコンに異常がある可能性が濃厚です。

1台のモデムに対して複数のパソコンを使用していても、繋いだパソコンに対してISPがIPアドレスを割り振るはずです。最初に繋いだパソコン以外は繋がらないという意味ではなく、その時々に繋がったパソコンに対してちゃんと割り振ります。それなのに、1台は繋がりもう1台が繋がないということは、そのパソコン自体の不具合の可能性もあります。

複数台使用したい場合は、必ず無線である必要はないのですがルーター機能を持った機器は必要です。モデム兼ルーターである場合ならば購入する物はありません。

インターネットへ繋がらないというトラブルは、実際に見てみないことには分からないことも多いので汎用的な回答となりますが参考になれば幸いです。

こんにちは、はじめまして。

私は、無線ルーター(CG-WLR300MN)はルーター機能をOFFにして、ひかり電話ルーターのハブとして無線機能だけを利用してインターネットへの接続しようとしていますが、出来なくて困っております。

次に、ひかり電話ルーターのLANを無線ルーターのWANに接続した状態で、無線ルーターの有線LAN、無線LANの接続を示すランプは正常な接続を示すランプが点灯していますが、インターネットへの接続を示すランプは点灯していないという事がわかっております。

現在、ひかり電話ルーターから有線LAN接続したパソコンは、ネットワークに接続して利用できているので、無線ルーターとひかり電話ルーターの関係が正常に機能していないのが原因だと考えております。しかし、どうすれば無線ルーターを介してネットワークに接続できるのかといった方法は、まったくお手上げの状態です。

あまり詳しくないので、どうか解決のために知恵をお貸しください。

コメントありがとうございます。

ん~ちょっとややこしい感じですね。私は素直にスイッチングハブを買っちゃう人なのでやったことがなく憶測になりますが、もしかしたら無線では接続できないものである可能性があります。ブリッジができたとしても、ハブとして使えるのは「LANポートに有線接続した場合のみ」ということです。

なので、LANケーブルによる接続でもだめなのか試してみてください。

ここで、ちょっと気になったのは「ひかり電話ルーターのLANを無線ルーターのWANに接続した状態」という部分ですね、ハブはインターネットとの接続機能は基本的にサポートせず、それより上位にあるルーターや回線終端装置がインターネットとの接続機能を担います。なので、ひかり電話ルーターから回線を引っ張ってくる際、WAN側ではなくLAN側で接続しないといけないような気がします。

ルーターはWANとLANの仲介を担い、ハブはLAN(ネットワーク)同士の接続を助けるものですので、役割を考えるとLAN側に接続しないといけないような気がします。ネットで調べた限り、そういったことも書かれていました。ただ、ルーター機能を切るとWANポートはLANポートとして機能するなんてものあるようなので、ここらはマニュアルやコレガ社に電話等で確認してみてください。

あと考えられるのは、IPアドレスやMACアドレスがうまく設定できていないという場合。アドレスがバッティングしていたりするとやはり通信はできないので、アドレスがしっかり割り振られているかどうかを確認する必要があります。手動での設定が必要な機器もありますので注意です。

ん~思いついたのはこんなところです。正直、ちょっとニッチな要求なので私も実際試したこともなく曖昧な回答で申しわけないです。

商品によって設定方法も異なりますし、無線での接続もサポートしているかどうかはわからないので、そもそも可能なのかどうなのかをコレガ社へ確認してみるのがよさそうです。無理だった場合は、素直にスイッチングハブやイーサネットコンバーターなどの商品を購入なさると良いでしょう。

使用目的が不明ですが、単にパソコン同士の接続を無線で行いたいのならば、ひかり電話ルーターだけで問題ないはずですのでお試しください。

以上、回答となります。

初めまして。

この度、わが町にフレッツ光が通る事になりキャンペーンで業者さんが来まして…モデムをレンタルにしましたが、買い取りとどちらが良いのでしょうか?

あと今まで使っていたモデムが不要になるのも…説明を聞いてはいたのですが肝心な所が分かってなくて、知り合いは皆買い取りにしたと言って居ますので心配になりお聞きした次第です。

宜しくお願い致します。

コメントありがとうございます。

まずちょっとお聞きしたいのは、フレッツ光にする際に必要な「光回線終端装置」は買い取り不可だったように記憶しておりますが、ここは勘違いしていないでしょうか。例えば、NTT東の回線終端装置使用料は月900円で買い取りは出来ず、レンタルのみの対応のはずです。

光回線ではなく、ADLS回線のことでしたらモデムが必要となり、こちらはレンタル・買い取り両方で対応されています。NTTの「フレッツ・ADSL」を見ると、ADSLモデムのレンタル用金は大体500円程度みたいです。買取の場合は、18,000円~かかるようです。

○必要な機器|フレッツ・ADSL|フレッツ公式|NTT東日本|手軽にブロードバンド!「フレッツ・ADSL」

https://flets.com/adsl/adsl_device.html

○フレッツADSL-Q&A

http://www.fnet-ltd.com/adsl/qa2.htm

仮に500円のレンタル料で使い続けると36ヶ月(3年)で18000円分になります。これを見て、3年以内にまた回線を変更する可能性があるのならば月額の方が結果的に安くなります。当分使い続けるならば買い取った方が安く済むこともあります。また、買い取った場合は引っ越しした場合でも引越し先で利用できることがあります。(地域によっては利用不可になることもありますので注意)

以上が回答となります。全力投球さんが納得する方で利用してみてください。

ただ、その前に光回線なのかADSLなのかを確認してみることをおすすめします。

管理人さん、回答を有難うございました。

今までADSLで使用していたメールアドレスを変更しない為に光にしてもADSL回線にしました。

今までの2750円からモデムレンタル900円を入れると3600円になり….お高くなります。

レンタルにすると何かあった時の保障?が付いていると言う事で、入ったと思いますが…これから管理人さんの

回答を参考にさせて頂き決めたいと思います。

有難うございましたm(__)m。

初めまして、ググッて見たら此方にたどり着きました。

いつまでも初心者で申し訳ないですが、このたびPCを買い換えるに当たって

無線LANを始めてみようと勉強してますが、分からず・・・

回答いただければ嬉しいです。

ADSLから継続して光に変わって、10年になります

光回線で終端装置GE-PONをレンタル

ルータRT-200KIを使用してます 無線LANカードを入れるところは付いてますが

レンタルすると月315円払うのはどうも・・・・で、機器を買った方がお得だと。

この場合モデムはそのままレンタル代900円払って、ルータを無線LAN仕様を新たに購入した方がいいのか

そうすると、NTTさんには申告するのですか?

ごちゃごちゃ置いてあるのが好きじゃなく、すっきりさせたいのです。

出来れば、NTTさんに払う月額料はお安くしたい・・・・

質問に不備はないでしょうか?

よろしくお願いします。

コメントありがとうございます。

光回線の場合は光回線終端装置の買い取りができないので、こちらは強制的にレンタルとなります。

これはしょうがないですね。あくまで噂ですが、光回線終端装置はウン十万する代物みたいですから・・・

ご利用しているひかり電話ルータ (RT-200KI)ですが、こちらは無線LAN機能を有していないので、選択としては「無線LAN機能のあるひかり電話ルータを新たにレンタルする」か「無線LANカードをレンタルする」か「別途無線LANルーターを購入して接続する」かのどれかになります。

前者2つの場合は交換、またはオプションの追加になりますからNTTさんへの申告は必要ですね。

引き続きレンタルとなりますので月額料金を取られます。無線機能が付くと少し割高になりますね。

後者の場合は家電量販店なりで数千円~1万ちょっとで売られています。この場合、NTTさんへの申告は必要有りません。

既存のひかり電話ルータ (RT-200KI)に市販の無線LANルーターを接続することで無線LANが構築できます。この際、無線LAN親機の電源コードと、ひかり電話ルータ (RT-200KI)からWANのコードを引っ張ってくる必要があるので全体でコードは2本増えることになります。これを煩雑と見るかすっきりの範囲なのかは個人差がありますが、個人的にはそこまでごちゃごちゃになるような機器ではないと考えているので問題ないと思います。

レンタルだと今まで通りNTTさんへのレンタル料がプラスされます。別途無線LANルータ-を購入する場合は初期投資のみです。

個人的な意見ですが、無線LANを構築したいのならば別途無線LANルータ-を購入した方がよいと思います。最初に数千円かかりますが、やはり専用の機械とあって同時接続数が多かったり安定して接続できたり、セキュリティ機能や早い無線規格などに対応していたりして高機能です。自分の所有物となりますから自由な扱いもできますし、今後色々複雑なLANを構築したいと思ったとしても対応が楽になりますから、私としては別途購入をお勧めしたいです。

6000円前後の商品で問題ないかなと。これならNTTさんへのレンタル料も今まで通りになりますからご希望通りの環境になりそうですが、いかがでしょうか。

参考になれば幸いです。

質問なのですが…

EPSONのPX046Aというプリンタを購入しました

Wi-Fi接続可能とのことなのですが、インストールを進めて行くと

「無線LAN接続の自動設定失敗」と出てしまい先に進めません

どうしたらよいのでしょうか?

ちなみにうちはNTTの光回線でOSはWindows8です

どうぞ、ご指導下さい

コメントありがとうございます。

まず、色々誤解されているようなのでそこから話しましょう。

「Wi-Fi」というのは無線LAN通信規格のブランド名、つまり愛称みたいなもので、正式名称は「IEEE 802.11規格(アイ トリプル イー 802.11)」といいます。無線LANの通信規格なので数十メートルの無線通信を想定しています。なので、NTTの回線であると書いていただきましたが、長距離回線通信である「インターネット」は関係ないのでこちらは気にしないでください。

まず色々確認しなくてはいけないのですが、パソコンは無線LANの通信に対応した機種でしょうか。ノートパソコンであればWindows8も搭載されているとのことですので最近の機種=無線LAN子機内蔵の機種であることが多いのですが、デスクトップパソコンであると内蔵型も少なくなってくるのでここを確認しなくてはいけません。パソコンの機種をお教えください。

内蔵型であれば無線LANのスイッチがONになっていることを確認し、改めてプリンターとの接続を試みてください。内蔵しておらず無線機能が使えない場合は、無線LAN子機の購入が必要になります。家電量販店等で数百円~数千円で購入可能です。

それでも通信できない場合、「1.距離が離れすぎている」「2.無線暗号化設定をミスした」「3.パソコン側でファイヤーウォールソフトがプリンター通信を拒否した」などの原因が考えられます。無線通信のセットアップは機器同士を近づけておくのが無難です。

とにかく情報が少なすぎるので憶測での回答になり申し訳ございません。

まず、「1.パソコンの機種」「2.どの段階でのエラーであるか」「3.家のどの箇所で通信をしようとしているのか」を明記していただけないでしょうか。パソコンやその周辺機器は、種類によって設定方法も仕様も見た目も全く異なるので情報が少ないと原因の特定ができません。ここらを教えていただければもう少し詳細なアドバイスができるかもしれません。

エプソン公式のサポートはお読みになったでしょうか。下記のページに記載してあるので一度冷静にこちらも見てみるのもよいでしょう。

○カラリオプリンター 活用ガイド 実践編 – 無線LANカンタン接続ガイド

http://www.epson.jp/products/colorio/guide/wireless/setup.htm

初心者のおかちん君です。

最近、東芝のダブレットを購入しました。無線LANを設定したいのですが、分からないことがあり、教えて下さい。現在、自宅でパソコン2台を東日本NTTのモデムWeb Caster 610M(製造年月日2003年5月)を使って、ADSL回線でインターネット等に繋いでいます。このモデム(ルーター?)は3台のパソコンが接続できるジャックがあり、1ケは空いています。このモデム(ルーター?)には無線LAN機能が付いているのでしょうか?取り扱い説明書がなくなってしまったので分かりません。取り説に書いてあるだろう固有IDのSSIDも分かりません。但し、モデム(ルーター?)には、認証番号とか、MACアドレスは書いてありますが、SSIDのことではないですね?無線LAN機能が無い場合は、無線LANルーターを購入して、現在あるモデム(ルーター?)の空いている1ケのジャックにつなげば良いのですか?済みませんが、教えて下さい。

「Web Caster 610M」という製品ですね。説明書がない場合はネットで調べることができますよ。

公式サイトに仕様の記載があります。下記のページにアクセスしてみてください。

http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/610m/index.html

これを見ると、残念ながら無線LAN機能は搭載していないようです。LANケーブルによる有線接続しかできないみたいです。

特に無線化させるようなオプションも付いていないですね。これはモデム兼ルーターになっている製品で、インターネットとの通信(モデムの機能)と複数端末を接続させる機能(ルーターの機能)、それとスイッチングHUB機能がついています。

無線機能がないのでSSIDも本体に記載がないということです。

無線化させたい場合は、無線LANルーターの購入の購入が簡単でしょう。ただ、「Web Caster 610M」という製品がすでにルーター機能を内蔵しているため、何もせず余っているポートに差し込むと二重ルーターとなり設定が難しくなります(できないことはないですが)。この場合は「Web Caster 610M」のルーター機能をOFFにしてモデム機能のみにさせる必要があります。「ブリッジ機能」と呼ぶのですが、どこかにスイッチがないでしょうか。

ブリッジさせると「Web Caster 610M」はモデムとしてのみ機能しますので、ブリッジ用のLANポート以外では通信ができなくなります(大体一番上か一番下のポート。どれでも可能という製品もある)。つまり、今有線で繋がっている端末はどれか1つしか通信できなくなります。なので、購入した無線LANルーターにすべて繋ぎ変える必要があります。最近の無線LANルーターは有線LANポートも背面に付いている事が多いので、有線でしか繋げない端末はこちらで、無線通信が可能な端末があれば無線LAN通信が可能になります。

因みに逆もできるようです。「Web Caster 610M」はそのままルーター機能を動かしたまま、無線LANルーターでブリッジさせるものです。ただ、この場合だと無線通信できるのは1台に限られるような気がしますので注意。

以上、長くなりましたがアドバイスになります。まだ不明な点がありましたらコメントください。

可能な限りお答えします。

管理人さんへ

ご丁寧で、分かりやすい説明、有難うございました。

初めまして、もっさんと申します

先日pcが壊れてしまい新しいものを、とオークションなどで調べていたのですが

gigabit lanという単語がよく出てきていました。

調べてみても元々の知識が薄いためいまいち理解ができなかったのと、知らないまま購入していいものか、と混乱してきたのでご質問させていただきたいと思います。

特別家で複数のpcをつなげる予定の無い私にとっては

このgigabit lanというのは無視して考えてもよいものでしょうか

自宅ではケーブルテレビのネットサービスを使用しており

数台pcを変えてきましたが普通に接続するだけで繋がっておりました。

大変お手数ですが簡単な説明とアドバイスをお願いできますでしょうか

「gigabit lan(ギガビット ラン、ギガビット・イーサネット)」ですが、LAN技術の標準を策定しているIEEE(米国電気電子学会)が光ファイバーの普及にともなって策定したGigabit Ethernet(ギガビット イーサネット)規格のことですね。

「IEEE 802.3z」「IEEE 802.3ab」の2つで規定されていて、1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-CX、1000BASE-Tの4つがLAN規格として存在しています。

簡単にいえば、伝送速度がGbps単位のLANの規格のことですね。これに対応したケーブルを使用することで高速な転送が可能になるわけです。これらの規格はインターネットの速度とはなんら関係なく、あくまでLAN内での転送速度を高速化しています。家庭で使うならば、ルーターやケーブル、パソコンなどがこのgigabit lanに対応していなくてはいけません。

結論をいいますと、よくわからなければ気にしなくてOKです。これらの規格は主に企業用の大規模なネットワークに使うものですので、家庭用として使う場合はある程度知識が必要です。インターネットの回線速度はそれ以下になるので性能を活かしきれません。家の中の他の端末と通信するとき、さらに早くということでしたら便利ですが、普通は気にしなくて大丈夫です。

以上、回答となります。疑問点がまだありましたらコメントしてください。

管理人様、大変分かりやすい説明ありがとうございました。

すごくわかりやすい説明でした。

ところで、使用している無線LANルーターはWHR-HP-GNなのですが質問があります

このルーターを使って外からネットに接続することはできるのでしょうか

それとも外からネットに繋ぐことのできる電波を飛ばしている会社と契約

しなければそういう事はできないのでしょうか、その場合どこの会社が

オススメか教えてもらえたら嬉しいです。

こういう事に疎いので変な質問だったらすみません

コメントありがとうございます。

まず、ルーターの役割はこの記事の通り、複数の端末を繋げる「ルーティング」をするためにあります。

極端に言えば、基本ルーターはこの仕事しかしません。それを補助する機能は多数ありますが、あくまで補助です。

無線になったからといってもこの原則は変わりません。この無線LANルーターが発する電波の有効範囲内(製品紹介を見ると大体は半径100m~300m)でしたらどこでもこの無線LANルーターへ接続し、そこからモデム→インターネットへと繋ぐことができるようになりますが、必ず電波圏内である必要があります。(圏内であれば屋内である必要はありません)

なので、恐らく思い描いているであろう「外出先」での使用は「不可」です。それはルーターの仕事ではありませんし、電波が届きません。

外出先からネットに繋ぎたい場合は「WiMAX」などの専用回線を契約する必要があります。こちらは携帯電話のように外出先からでも基地局から飛ばされる無線電波によってネット接続できるようになりますが、家庭用固定回線とは契約が別になります。

こんな感じですが、どうでしょうか。まだ疑問がある場合はまたコメントしてください。

ありがとうございます!

疑問がすっかり解決しました。

wifiのマークがあったので少し期待していたのですが・・・

おとなしく専用回線を契約してみようと思います。

はじめまして。

大変分かりやすい説明で勉強させてもらってます。

無線LANルーターとデータ通信端末の接続方法について質問があります。

我が家(一戸建て)には家庭用のネット回線はなく、その代わり持ち運び可能なmoperaのデータ通信端末L-09Cを使用してPCに接続してるんですが、この通信端末を無線LANルーターに接続して、そこからpcに接続するようにはできるんでしょうか?つまり データ通信端末→無線LANルーター→PCといった感じで、ブリッジ?させるようにしたいんです。

なぜこんなことをしたいかと言いますと…

ナスネというネットワークHDDを無線LANルーターに介してワイヤレスでPCでTVを見たいんですが、これをしてしまうとネット用のデータ通信端末からPCが無線を拾えなくなるので、無線LANルーターからネット+TV情報を飛ばして、その2つをPCで見たいのです。無線LAN子機を購入すれば早いかもしれないのですが、購入費用がかかってしまいますし…

わかりにくい説明で申し訳ありません。

ご教授お願いします。

コメントありがとうございます。

言いたいことはわかりました。やったことがないのであくまで推測になるのですが、難しいのではないかと思われます。

「ルーター」と一言でいいますが、機能別に分けると非常に多くの機能を持っていることがわかります。

「PPPoE接続」「ネットワークアドレス変換(NAT)」「DNSキャッシュ」「DHCPサーバ」「パケットフィルタリング」などなど、これらが複合して機能しているのが「ルーター」なのです。

さて、複数のネットワーク(端末)を繋げるためには「ハブ(HUB)」と呼ばれる「ネットワークにおいて中継をおこなう」機器が必要です。無線LANルーターでいうと、これが「ブリッジ」「無線HUB」「無線アクセスポイント」と呼ばれる機能に当たります。しかし、このブリッジという機能にはインターネットと接続する役割はありません。あくまで、ネットワークの相互接続のみサポートします。

インターネットと繋ぐには「ルーター」がないといけないのです。しかし、数ある無線LANルーターはブリッジモードで動作させるとルーター機能を停止する動作をします。つまり、インターネットには繋げなくなります。さらにルーター機能を持った別の機器へ繋げることで初めてインターネットとの接続が叶います。

この「ルーター機能を持った別の機器」に当たるのが「L-09C」になるかと思われるのですが、「L-09C」に無線LANルーターを認識させることができるのかどうかちょっと疑問なところがあります。「PC→無線LANルーター→L-09C」と経由させるとき、ブリッジの設定がうまくいくのかどうか疑問が残ります。

ネット上の情報でもあまり見聞きしないので、申し訳ないですがちょっとご自分で試されてみてください。

無線LANルーターの説明書等でブリッジの設定方法が書かれていると思います。

もしだめだった場合は・・・切り替えて使うか固定回線をご契約なされたほうが早いと思われます。

無線子機をさらに付けるという手もありますが、うまくいくかどうかの保証がないのと(機種によってはできないかも)、私の経験的に2つも無線通信する機器があると通信が安定しなかったのであんまりおすすめはできないです。

はじめまして、ルーターとモデムについてわかりやすい説明でした。 そして今家で起こっている障害について一つ質問があります。 まず、自分の地域は光がなくADSL、そしてルーターを使って3台のPCを無線で接続しているのですが 最近(1週間くらい前)まで通信速度が3mbpsくらいあったはずなのに1週間ほど前に突然遅くなり、0,4mbpsしかでなく(ネットへの接続はできます)動画の再生やファイルのダウンロードがかなり遅くなってしまいました。 同時に3台のPCが影響を受けたので個々のPCの問題ではないと思い回線をいろいろとしらべてみて 有線での接続 LANケーブルの交換 ルーターモデムの電源を入れ直す などをやってみたのですが全く変化がありませんでした またルーターモデムの近くに電話や冷蔵庫などがありますが、以前までは問題なく接続できていたのであまり関係はないとおもうのですが・・・ルーターやモデム本体が故障してしまったのでしょうか? 解決できなくて困っております 長文&わかりにくくて申し訳ありませんがもしよければ何か解決のアドバイスなどをもらえたらうれしいです。ちなみにPCは3台ともwindows7 ルーターは買って2年ほど モデムはレンタルで5、6年ほど経っていると思います

はじめまして。PC初心者のpiroです。

コンセントに繋ぐ、富士通のMODEL FPK-8809のコード接続部分が切れかかってテープで止めて使っています。

自分でモデムを開けて、交換は可能でしょうか?故障センターに電話して修理にきてもらったほうがいいのでしょうか?

コメントありがとうございます。

そうですね、まずはモデムが原因なのかルーターが原因なのかをはっきりさせてみましょう。

「有線での接続」をお試しになられているようですが、これはモデム直結とルーターを介しての接続、両方で試しましたか。

モデム直結で普段通りの速度がでればモデムには取り敢えず問題なそうとの結論がでますのでお試しください。

ルーターを介して有線接続したとき、ここで速度が不安定になる場合はルーターに何かしら問題がある可能性があります。大体のルーターには設定のリセット方法があるはずですので、一度初期状態にして再度接続してみてください。ここで改善すれば設定による不具合であるとわかります。

ここで改善しない場合、無線LANルーターのファームウェアを最新の状態にしてみてください。ルーターの内部にもソフトウェアがありますので、もしかしたら何かしらバグが発生したのかもしれません。商品名で検索をかけて、販売元の公式ページからダウンロードと適用をしてみてください。

ここまでやって無線、有線どちらでもだめな場合は故障も考える必要がありそうです。

有線ではOKで無線だと遅くなる場合、干渉によるものかどうかを判断するため、1台だけ繋いでかつPCとルーターを近づけてみてください。ここで改善すれば無線電波が弱くなる原因があると言えます。1つは遮蔽物による減衰ですが、ふとしたキッカケで同じような部屋構成で今まではOKだったとしてもだめになってしまうことがあるので一度確かめてください。

次は、マンションとか密集地でお住まいの方に多いのですが、他の家の方の無線電波と干渉してしまった場合があります。お隣の家の無線ルーターが買い替えられてこっちにまで飛んできたという感じです。こういった場合は無線のチャンネルを変更することで改善する場合があります。説明書にチャンネルの変更方法が書かれていると思いますので、こちらもよければお試しください。

思い当たるところいえばこんな感じですかね。実際の状況をみればもう少しわかるかもしれませんが、コメントではこれが限界です。

またご報告していただければ出来る範囲で回答したいと思います。

コメントありがとうございます。

ひとつお聞きしたいのですが、コードが断線しそうなのでしょうか、それともモデムに繋ぐ端子の部分が壊れかけているのでしょうか。

「FPK-8809」はACアダプタなので、断線しそうな場合は火事の原因にもなるので買い替え・交換が望ましいです。

モデムに繋ぐ端子の部分が壊れかけている場合でも、レンタルであればレンタル元へ電話して対応してもらうのがよいでしょう。精密機械ですし、電圧が高いところもありますから無闇に開けたり修理したりすると危険です。借り物でも購入品でも分解すると保証が効かなくなることもありますからまずは電話ですね。

そこでどういった対応をしたらよいか指示を仰ぐのが一番良さそうです。

速いご返信ありがとうございます! 紹介してくださった解決方法を一通り試してみたいと思います

年末なのにご返信くださり本当にありがとうございます

はじめまして。

現在、困っていることがあるので、教えてください。

11月にXPからWindows8に変え、12月にWindows8.1にアップグレードしました。

現在の使用しているものです

PC:O’ZZIO(デスクトップ)

OS:Windows8.1

回線:YahooBB ADSL 8M

有線でネットワークをつないでおり、他XPのPCとWindows8のPCがあります。

NTTの基地から近いため、ADSL 8Mで使えていました。

Windows8に変えてから、回線が不安定になり、Windows8.1にアップグレードしたら、ページが表示できないことが多くなりました。

jページの表示ができないページは、予想ネットとマクロミルのアンケート回答中が一番多いです。

PCショップでルーターを購入しようとしたところ、対応OSを表示しているが、あまり意味がないと言われ購入をやめました。

お正月三が日は、ページの表示がされないという問題なく、サクサク見られたのですが、三が日開けには

またページの表示ができないという症状が出ています。

ADSL 8M から光にするべきなのか、もしくはほかに方法があるのか、いろいろ調べていますが分からない状態です。

Yahooに問い合わせをすれば、光を勧められるのが分かっているだけに、ほかに方法があればそれを試したいと考えています。

何か方法がありましたら、教えて頂けるでしょうか?

宜しくお願い致します。

そうですね、Windows8.1へアップデートしたとのことですので、まずはモデム/ルーターのリセットをしてみてはいかがでしょうか。一度リセットして再接続することで、再度設定がされますので引っかかっていた何かが解消されるかもしれません。リセット方法は説明書等に記載してあると思います。

ここでうまく行かなかったら色々考えてみましょう。

Windows8以降、新しく追加された機能があります。「高速スタートアップ」というもので、Windows OSの起動を早める機能です。詳細は別の記事に書きましたので、ちょっと難しいですがお読みになってください。

https://michisugara.jp/archives/2013/fast_startup.html

この高速スタートアップ、新機能だけあって古い機器にはうまく対応できていないことが多いようです。今回もこのケースかもしれないので、一度これを無効化してみてください。無効化方法は先程の記事内で解説しています。

次は、やはりドライバ関連ですね。Win8に対応したドライバがインストールされていない可能性があります。例えば、私のところでは「Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection」が入っています。これの最新バージョンはWin8.1対応とのことですので、こういったものを新しく入れてみると改善するかもしれません。因みに、「Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection」の最新ドライバは以下のサイトで入手可能です。他にもネットワークに関連するものがあればすべて確認してみてください。

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/ethernet-controllers/82579-gigabit-ethernet-connection-family.html

あとは、複数のパソコンを繋げているなら1つだけにしてみて様子を見てみるとか、ネットワークドライバの設定を変えてみたりとか色々あるのですが、コメントではそこまでは書いてられないのでメインとなる部分をアドバイスしてみました。

最後の手段として「Windowsの再インストール」もあります。Windows8.1はOSの再インストールからやると不具合が少ないように思えます。面倒な作業になるので最後の手段となりますが、どうしてもだめならば検討してみてください。

以上、回答となります。参考になれば幸いです。

速い、回答をありがとうございます。

「高速スタートアップ」を無効にしする設定は、すでに行っていたのですが、XPで使用していた時のように速く作動することもあれば、突然回線が切れることがあります。

アドバイスして頂いた対応をまず行いたいと思います。

その後、改めてご報告させて頂きます。

ヨロシクお願いします。

初めてPCを購入した超初心者です。WIN8です。

当然プロバイダ契約も初で、更に光にも加入しました。

購入した電気店でインターネットの接続まで依頼すると5万もするとの事!

店員の態度の悪さ(どうせ出来ないだろ…みたいな)もあって断りました。

なにやらWIN8はオフィス系ソフトを使うにもインターネットだそうで…

前置きが長くなりましたが、以下の事を教えて下さい。

①設置までの流れ(無線で使う前提)

②設定の流れ(現在プロバイダ&光は申込中&工事待ち)

③その他(特別必要な物や注意等、尚、ルータは去年購入の物を会社からもらいました。)

大まかでかまいません。根性でなんとかしますので、ツボだけでもお願いします。

コメントありがとうございます。私も工事から回線を引っ張ったことは経験上ないので推測となる部分もあること、ご承知ください

光回線の工事に関しては、その家の事情というものありますからこちらはからあまり言うことはないですね。

回線をどこから引っ張るのかさえ把握していただければ大丈夫です。あと、この記事にて光回線にはセットで「光回線終端装置」が必要であることはご存知かと思いますので、こちらの設置位置も工事時に確認してみてください。

工事が終わって回線が開通した後は、下記のような流れで設置と設定をしてみてください。

①まず、工事によって壁に光回線用のコンセントが設置されますので、ここから光ファイバーケーブルで「光回線終端装置」へ繋ぎます。どちらもレンタルになると思います。ここらまでと、接続試験くらいまでは多分業者さんがやってくれると思いますが、ここは実際に確認しておいた方がよいでしょう。

②光回線終端装置からLANケーブルによって「ルーター」へ繋ぎます。つなぎ方はルーターの解説書に記載があると思います。紛失した場合は、ネット上でも公開されているのでダウンロードしてみてください。終端装置とルーターを繋ぐ箇所は「WAN」、家の中で有線接続する場合は「LAN」になることを覚えておいてください。

光回線終端装置がルーター機能を内蔵している機種の場合(光電話対応のものなど)、もしかしたら光回線終端装置のルーター機能を切ってブリッジモードにする必要があるかもしれません。ここは実際やったことないので憶測になります、これも聞いた方がよさそうですね。

③無線LANルーターとパソコンの接続をします。無線とのことですので、ここで無線接続してみてください。ルーターの解説書等で確認して下さい。接続ができたら、光回線を利用するためにIDやパスワード等の入力をします。①の部分ですでに業者さんがやってくれるかもしれませんが。ルーターを挟んでは設定できないと言われてしまったら、直に回線終端装置に繋いで接続設定をしてください。マニュアルを渡されると思いますので、そこに書いてあるかと。

④無線通信でインターネットへ繋ぐことができれば完了です。

以上、ちょっと間違っているところがあるとは思いますが、大まかにはこんな感じになるかと思います。

注意点ですが、回線終端装置とルーターを繋ぐためにはLANケーブルが必要になるので、なかったら購入してください。長さによりますが数百円~数千円程度のものです。あとはそこまで注意するところは無いかなと。

Windows8ですが、ユーザーのアカウントを作成するのに「Microsoftアカウント」を作るように言われます。Microsoftアカウントとパソコンのアカウント名/パスワードが共通になります。ネットに繋がっていることが前提ですので、それが嫌であればネットに繋ぐ前にアカウント作成までやってしまえばオフラインでアカウントを作成できます。

Office等も、Microsoftアカウントによってスカイドライブなどを利用しやすくなっているだけで、ネット接続が必須というわけではありません。やろうと思えばすべてネット接続せず設定と利用ができます。そこは危惧しなくても大丈夫ですよ。

以上、回答となります。まだ不明な点があればコメントしてください。出来る限りお答えします。

週末や夜いろいろ試してみましたが、調子が良い時は何も問題がないのですが、

週末の昼間、平日の朝など限定して、回線にアクセスできないままでした。

せっかくアドバイスを頂いたのに残念ですが、住んでいる場所などの環境によっても異なると思います。

今度、Yahooに問い合わせをしてみようかと思います。

管理人さま、本当にありがとうございました。

お返事ありがとうございます。

そうでしたか、お力になれず申し訳ありません。

環境によるもの、という感じなのでしょうか。確かにADSLは仕様上、下り回線の方に通信帯域を広めにとっていて、逆に上りは少ないという特徴があります。また、混みあってくると光に比べてその混在の影響がでやすいのも特徴です。

もしかしたらこういったことが影響しているのかもしれません。ADSLでももう少し早いものであれば、態々光にしなくても改善されるかもしれませんが、お金に関わることなので私からはこれくらいの助言しかできなさそうです。

また不明な点があったらコメントください。可能な限りお答えしたいと思います。

こんばんは。

初心者の私ですが、言葉もどう表現したら良いのかもわかりません。

わかりずらかったらすいません。お願いします。

NEC WARPSTAR wr6650s

ルーターを使っています。

ZTVの回線でインターネットを使用しています。

ZTVに電話したらそのルーターでは、無線LANの設定ができないとのこと。

しかしiPadでネットワークを見ると、ワープスターの表示がされますが、

パスワードが全くわかりません。

どうしたら無線LANにできるのか。

そして、パスワードがわからなくてもどうしたらWi-Fiを繋げれるようになりますか?

「NEC WARPSTAR wr6650s 」というのを見てきました。以下の商品でよろしいでしょうか。

http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/delta/wr6650s.html

仕様を見ると「IEEE802.11a/11b/11g」の無線が使えるので、問題なく無線LANを使用できると思います。WARPSTARのパスワードはルーター本体に記載はないでしょうか。なさそうでしたらルーターに直接アクセスして確認してみるという感じになりそうです。説明書等にはなにか記載はないでしょうか。

初期設定ではユーザー名「admin」、パスワード:admin 又は usr みたいですけど、これはどうでしょうか。

お試しください。

すいません、いくら読んでも、私には難しくてチンプンカンプンです、

すいませんが教えてくださいませんか?

今リビングで1台ADSL(au)有線でつながっています

モデムは無料レンタルで

NEC AtermDL 180V-C

この型です

壁の電話線口のようなところからこのモデムにつながっています

別室で2台目のPCを購入しましたので、そちらで無線でインターネットがしたいのですが、

何を購入しつなげたら、できますか?

無線LANというものを購入すればできますか?

それは今使っているモデムにつなげられますか?

その他コードなど、何が必要になりますか?

auで追加で機器を借りれば、無線でできるようなのですが、

なるべく定額料金は払いたくなく、電気屋さんで機器などの購入で済ませたいです

よろしくお願いします

無線LAN環境の構築をしたいという要望ですね。

まず必要なのは「無線LANルーター」と呼ばれる機械です。

この記事でも書いていますが、モデムだけでは複数のパソコンを繋ぐ機能は持たないので、それを代わりにやってくれる「ルーター」が必要になります。そのルーターの中で無線電波を飛ばせるものを「無線LANルーター」と呼ぶので、これを購入しましょう。部屋の構成によりますが、ルーターからパソコンまで何枚も大きな壁を抜ける必要がないのであれば4000円~6000円くらいの商品で大丈夫でしょう。(壁2枚くらいなら貫通できます)

そして、ルーターはモデムに繋いで初めてインターネットと繋ぐことができるのでモデムに繋がなければだめです。ルーターと繋がらないモデムなど今は存在しないので大丈夫です。

モデムとルーターを繋ぐためには「LANコード」が必要になりますが、多分無線LANルーターを購入すれば一緒に付いてくると思います。なければ数百円程度のものなのですぐに購入してしまいましょう。後は、その別室にあるパソコンが無線LANに対応しているかどうかですね。対応していればもう何もいらないですが、非対応でしたら無線電波を受信できる「無線LAN子機」も必要になります。

こんなところですかね、わからなければ店員さんに聞いてみれば色々教えてくれると思います。最近はこういった要望も多いでしょうから店員さんも教育されていると思います。以上、お返事となります。

はじめまして

有線LANと無線LANではどちらがセキュリティがしっかりしていますか?

モデムにはLAN の差し込み口が4個あります。これはルーター付モデムですか?有線で繋げてもセキュリティは心配ないですか?

パソコンとプリンタを有線で繋げたくない事情があります。

モデムとパソコンは有線LANで繋げて、プリンターとモデムを有線LANで繋げて使用できますか?

できるなら、プリンタとモデムの繋ぎ方を教えて下さい。

ご質問がいくつかあるようなので1つずつ回答していきます。

1.有線LANと無線LANではどちらがセキュリティがしっかりしていますか?

どちらも基本機能は「ルーター」なのでここに違いは基本ありません。なので、違いは「有線」か「無線」かだけです。

有線はLANケーブルがないと接続できませんが、無線だと四方八方に電波を飛ばすので、暗号化がしっかりされていないと第三者に勝手に利用されることがあります。そういった意味ではセキュリティは「有線」の方が高いという結論になります。

まあ、暗号化(今はAES暗号であれば基本大丈夫)をしっかりすればセキュリティを気にする必要はあまりないかと思います。

詳細は「IPA 独立行政法人 情報処理推進機構」のページに記載されているので一読してみてください。

◯一般家庭における無線LANのセキュリティに関する注意

http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/wirelesslan.html

2.これはルーター付モデムですか?

LANポートが複数ついていればルーター内臓のモデムの可能性が高いですが、そこはちゃんと説明書をみた方が確実です (機種名を書いていただかないと私も分からないです)。セキュリティですが、先ほど書いた通りルーター自体の機能は有線でも無線でも同じなのでルーター機能の違いでセキュリティが変わるなんてことは基本ありません。純粋に有線と無線の違い、つまり電波を傍受される「可能性」があるかないかくらいの違いです。

3.プリンタとモデムの繋ぎ方

利用しているモデムがルーター内臓のモデムであれば 「パソコン」-「ルータ内蔵モデム」-「プリンター」 と繋げればOKです (因みに無線の場合でも同じ繋ぎ方をします。ルーター機能に違いがないからです)。これは最も基本的な繋ぎ方なので必ず製品の説明書(プリンターの方)に記載があるはずです。製品によって少しずつ異なりますが、大体はパソコン側にドライバをインストールして上記のような繋ぎ方をすればすぐに使えるようになるかと。なにはともあれ説明書をまずよく読みましょう。(製品によって独自の繋ぎ方をすることがあるからです)

以上、お返事となります。

ありがとうございました。

説明書をよく読んでみます。

質問させてください。

現在auのADSLで有線pc1台、無線pc1台使用しています。無線pcがルーターから離れすぎてるせいなのか回線が安定しないので2台とも有線にしたいんです。

ですがルーターにLANケーブルの差し込み口が1ヵ所しかないんでスイッチングhubというものを取り付けたいと思うのですがやったことないのでよくわかりません。

買ってきて取り付ければすぐ使えるのでしょうか、もしくは何かpcで設定したりするのでしょうか。

ちなみにルーターは無線LAN付きレンタルモデム

NEC Aterm DL180Vです。

しょうもない質問で申し訳ありませんが教えてください。

詳細な情報を追記してのご質問ありがとうございます。

「NEC Aterm DL180V-C」の仕様を確認してみました。

http://www.aterm.jp/kddi/180v/spec.html

どうやら、これにはLANポートが1個しかないようです。無線機能も標準では付いていなくて、無線LANインタフェース「WL54AG」を装着していないと無線LAN対応にするこはできません。ただ、文言から無線通信をしているようなので、これはもう装着済みですかね。

話を戻します。スイッチングHUBはルーターの機能の一部で「LANを分岐させる」ためだけの機能を持っています。ルーターのようにIPアドレスを自動分配してくれるわけではないので、その機能はルーターに任せる必要があります。ですので、有線接続にしたい場合は

「NEC Aterm DL180V-C」-「スイッチングHUB」-「パソコン」

とすると良いでしょう。こうすることでルーターがIPアドレスの分配を勝手にしてくれるようになるので通常通りポートにケーブルを差すだけでネットワークが構築できます。ルーターとスイッチングHUBの解説や使い方は下記のサイトがわかりやすいです。

http://www.pc-master.jp/internet/hub.html

こんなところでしょうか。参考になれば幸いです。

子供がi pod タッチをWi-Fiでインターネット接続していつまでもやっているので夜中はできないようにバッファローのルーターからインターネットの線(ケーブル?を抜いて朝入れ直すようにしたら子供が[そんなことするからエラーって出る!タッチが壊れると言うのですがそんなことあるんですか?

コメントありがとうございます。

さて、ルーターのLANケーブル抜き差しとiPod touchの故障の関連性ですが、通信途中とかでない場合は故障の原因とかには基本なり得ないですね。「インターネットの線」というのはいわゆるLANケーブルのことだと思いますが、これを1日1回抜くくらいでしたらiPod touch/ルーターともに特段エラーの原因にはならないです。ネットとの接続が切れても、iPod touch/ルーターともに正しく処理し動作します。

まあ赤の他人である私がこういうのも何ですが、その場の言い訳だと思います。

ただ、1つエラーが起こりうる状況というのがあり、それはiPod touchとルーターが通信している最中にケーブルを抜いてしまうことです。この場合は通信が突然に切れてしまうので、通信が切れたというエラーが起こります。特に、iPod touch側でアプリケーションのアップデートなどシステムに影響するようなものをしていたりすると、途中でネットとの切断をするのは危ないかもしれません。

なので、ネットとの切断をする時間を決めておき、切ることを明確に伝えることをしてあげればOKです。

あるいは、以下の様なルーターの方に最初から接続時間を制限する機能が備わっているのならばこれを利用してみるのも手です。

説明書等で確認してみてください。

◯ネットの接続時間をコントロールできるWi-Fiホームルータ「AtermWF300HP2」を発売

http://jpn.nec.com/press/201405/20140512_01.html

以上の原因以外でエラーはほとんど起こることはありませんので、お子さんと同意の上制限してあげてみてください。

無線LANではネットに繋がるのですが有線では繋がりません。

ルーターやモデムは再起動し、LANケーブルは新しい物に変えました。

また、ファイアーオールを無効化したり、ウイルススキャンでウイルスは検知されてないのを確認しました。

今の所、上記の行った方法では治らないのですが、故障でしょうか?

コメントありがとうございます。

私もプロではないのでかなり曖昧な回答になります。申し訳ございませんが予めご了承ください。

この問題は実際に色々見てみないと分からないのですが、まず基本的なところを確認します。

有線はどこに繋がっている感じでしょうか。無線LANに繋がっているのであれば設定を確認したり、別のLANポートへ繋いでみたりする必要があるかもしれません。別のポートに接続して繋がるようならポート自体の故障もあるかもしれませんが、そうでないなら無線LANルーターの初期化をしてみるとよいかもしれません。(説明書参考)

仮に、(アパート等でない場合)壁に備わっているLANポートにそのまま繋いだ場合は、パソコン側でPPPoE接続設定をする必要があります。モデムを途中で挟まないとこの設定をする必要があり、セキュリティ上の問題もあるのでちゃんとモデムを挟んだ方が色々便利です。

お書きになった情報ではこれくらいのアドバイスが限度です。もしよろしけばどういった経路で繋がっているのか(モデムとルーター、各端末の接続経路)、無線LANルーターの機種名が分かれば追記してください。

この有線モデムあるいはルーターを使って有線工事が行われていない家でもこの機器を使って有線にすることはできますか。?

コメントありがとうございます。

失礼ですが、有線工事がされていないという状況がいまいち分からないのでもう少し詳細に追記していただけないでしょうか。

まずインターネットとの契約はされているでしょうか。契約されていて繋がっている状態であればすでにモデム(または回線終端装置)は設置されています。でないとそもそもネットには繋がりません。(集合住宅の場合は管理室等で一括してモデムがネットにつなげていることもありますが)

この状態から、別室のところまで有線接続にしたいということでしたら、モデムから伸びているLANケーブルを伸ばすことで可能です。複数端末を同時に繋げたいのならば途中にルーターを挟んでLANケーブルで繋げばOKです(モデム兼ルーターならばその機器に繋げば別途ルーターはいりません)。配線が煩雑になり壁等に埋め込んで使いたいのならば業者さんに頼んで配線工事をしてもらう必要があります。

この「有線工事」が「これからインターネットと繋がるように工事・契約したい(プロバイダへの契約)」という意味でしたら、モデムやルーターを用意しただけでは無理です。プロバイダと契約してお金を払い、業者に来てもらって配線工事をして初めてインターネットへと繋げられます。その際にインターネットと端末との通信を仲介してくれるのがモデムなので、それ以上の仕事はしません。(プロバイダからレンタルも出来ます)

以上、予想からの回答になりますが、よろしければ詳細を追記していただければもう少し的確にコメントできるかと思います。

とても分かりやすかったです。

ありがとうございました!

お役に立てて良かったです。

ただ、この記事結構古くなってきたのでまた書きなおしてみる予定です。

内容的にはそんなに変わらないと思いますが、もう少しわかりやすくしたいと思います。

ウィンドウズ8.1なのですが、ポケットWi-Fiだけではインターネット接続出来ません、どうすればいいですか

コメントありがとうございます。

ポケットWi-Fiという商品は使ったこと無いので憶測になるのですが、ポケットWi-Fiなら通常はそれだけで

インターネットへ接続できるはずです。スマートフォンのディザリングとほぼ同じ機能だからです。

よって、考えられることは

・接続が何らかの理由でうまくできていない

→ポケットWi-Fiの電源が入っていない

→契約がきれてしまっている

→ポケットWi-Fiが電波を受信できる場所にいない

→パソコン側で無線LAN機能がOFFになっている

→パソコン側で通信が許可されていない

→パソコン側でパスワード設定がうまくいっていない

などかと思います。思い当たることがあればそれを確認してみてください。

よくわからなければ、契約店さまへ相談しにいくという手もあります。

製品自体をいじったことがないので憶測ですが、取り敢えず回答となります。

改善したいことがあるのでお力を借りたいです。

現在、ソフトバンクの3Gと表記されたモデム、NETGEAと表記された無線LANルーターを使用しています。

プレステ3やiPhone6のWiFiを同時につなぐと、どちらも極端に通信速度が遅くなります。

どのような問題があるのでしょうか。

ちなみに田舎の方に住んでいるため、しょうがないことなのかもしれません。

光通信も導入されてないです。

もし改善できそうな手段があるのならば教えていただきたいです。

お返事が遅れて申し訳ございません。

ネットワークの問題は、切り分けようとするとかなり大変で私も勘になってしまうのですが・・・

片方のみの通信では問題ない、ということでしたらやはり回線の方に問題があるかもしれません。

私の家でも、夜の時間に同時に接続した場合はかなり速度が落ちます。ルーターも交換したり

しましたが改善することは無かったので光回線への移行でないと改善しない問題と見ています。

(私の家の回線はADSLです。朝~夕方くらいは問題無いですが、夜複数の端末で通信するとがっつり遅くなります)

もし、片方のみの通信でも遅くなる場合は他にも色々考えられますが・・・

簡単にできそうなことと言えば無線LANの接続設定を一度最初からやり直してみたり、無線チャンネルを

それぞれ別のを使うように設定してみたりして様子をみてみることでしょうか。

https://michisugara.jp/archives/2014/wifi.html

私のブログ内の記事ですが、Wi-Fiにも色々ありますので、「対応している規格の中で一番速度がでる規格」で

通信して、かつ「チェンネルが近所と被らない」ようにしてみるとどうでしょうか。

取り敢えず簡単にできる対応法ですが、お試しください。

初めましてこんばんは。

ルーターの事で調べているうちに辿り着きました。

私もご指南頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

現在、NTTの光回線を利用しています。ルーターはレンタルで、有線でプレステ3、無線でPCとスマフォを接続して利用しています。ルーターはリビングでPCは自室。スマフォも自室で使いますが、電波が弱く途切れる事が多く、困っています。PCの無線接続状況では「非常に強い」と表示されていますが、こちらも不安定になることが多い状態です。

そこで、BUFFALOのルーターを購入しようと思ったのですが、ここで疑問です。

NTTのレンタルルーターを外して購入した新ルーターを繋ぐのでしょうか?それとも、レンタルルーターと新ルーターを繋いで使用するのでしょうか?

この稚拙な説明で管理者様にご理解いただけるか不安ですが、どうぞよろしくお願い致します。(^_ _^)

コメントありがとうございます。

私も昔は自室にあるパソコンへの接続が不安定だったときがありまして、

その時は親機と子機を強い電波を出せる製品に変えたら直りましたね。

商品としては、以下のようなやつです。これの「AtermWR9500N(HPモデル)

イーサネットコンバータセット」を今使ってます(^O^)/

http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/

と、これは余計な話なのでご質問の解答に・・・

「NTTのレンタルルーター」ですが、これは「モデム兼ルーター」の役割を持っているものでしょうか。

この記事でも書いてありますが、「モデム=インターネットとの通信をする機器」「ルーター=複数の端末を

同時接続させつための機器」なので、これが一緒になっている場合は「交換」するとインターネットへは

繋がらなくなります。モデムの機能までなくなるからです。

まずはここをご確認ください。他にモデムとなりそうな機器が後ろの方に無く、

かつ機器の後ろ側にLANポートがたくさんある場合は「モデム兼ルーター」です。

◯モデム兼ルーターの場合

この無線電波が貧弱で無線接続がうまくいっていない場合、お考えの「別途ルーターを購入し設置」

することで改善することがあります。やり方ですが、「NTTのレンタルルーター」とお書きになっている

機器の設定をまず変更します。

そのまま新しく購入されたルーターへ繋いでもいいのですが、こうすると「モデム - ルーター - ルーター -端末」

という経路になり2回ルーター機能を挟んでいる状態になります。二重ルーターという状態なのですが

設定がしっかりされていないと通信速度が悪化する原因になるので「モデム兼ルーター」の

ルーター機能のみを無効化します。「モデム - ルーター -端末」と経路を単純化します。

「NTTのレンタルルーター」の商品名が分からいので詳細なやり方はわかりませんが、説明書に記載があります。

「ブリッジモード」という名前で記載されていることが多いのですが、これへ設定を変更することで

「NTTのレンタルルーター」のルーター機能を無効化し、別途購入されたルーターと機能が干渉しないようにします。

これができたら後は「NTTのレンタルルーター」と「BUFFALOのルーター」とを有線で繋げばOKです。

「BUFFALOのルーター」に対して無線通信の設定をすればインターネットと通信ができるはずです。

◯「NTTのレンタルルーター」が本当にルーター機能のみの場合

ルーター機能しかないので「NTTのレンタルルーター」を購入する「BUFFALOのルーター」と交換すればOKです。

あとは通常通り接続設定をすれば今までと同じように使えます。

モデム兼ルーターの中で、「無線LAN”カード”」を追加するオプションでレンタルした場合は、このカードが

無線電波を飛ばしている本体になるので、ブリッジモードにした後カードも取り外せば無線も飛ばなくなります。

カードは返却すればよいでしょう。

以上、長くなりましたがご回答となります。改善すればよいですね。

早速のお返事ありがとうございます。

私の至らない説明によりお手間をお掛けし申し訳なく思います。

また、懇切丁寧なご対応、誠にありがとうございます。

さて、レンタルルーターを調べました所、型番が RV-A340NE というものでした。

http://web116.jp/shop/hikari_r/rv_a340ne/rv_a340ne_00.html

裏にLANポートもあるので、モデム兼ルーターではないかと思われます。

そうしますと、レンタルルーターのルータ機能のみ無効化し新ルーターを有線で繋ぐというやり方になるかと思うのですが合っていますでしょうか?

なにやら設定は大変そうですが、今回調べたレンタルルーターのサイトに説明書などもPDFとしてありましたのでまずは独自で取り組んでみたいと思います。ありがとうございました。

挑んでみてどうしてもわからない場合はまた御指南いただけますと幸甚です。

また、管理者様のご使用されてるイーサネットコンバータ?は新ルーターとして使えるものでしょうか?

残念ながら製造は終了のようですが似たようなものが発売されていて、かつ今回の手順で使えるものなら購入を考えたいのですが…(・・;) お手数おかけし申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

詳細なお返事ありがとうございます。

「RV-A340NE」を見てきました。これは「ひかり電話ルータ」でひかり電話サービスを受けるためにも

必要な機器ですね。また、「VDSL一体型」と書いてありますので、回線終端装置としての役割も

持っていますので交換するとネットその他色々使えなくなりますね。

ということなので、このまま購入予定のルーターへと繋いで問題無さそうですね。

この機器の説明を見てみると、「自動認証PPPoE機能」というものがありました。これは「他のルーターを繋いで

広帯域接続させると自動的にブリッジするサービス」となっているようなのでユーザーで

色々設定しなくてもルーターを新しくLAN側へ繋げば勝手にブリッジモードへ移行してくれるみたいです。

なので、新しいルーターとそのまま繋いでしまってよいようです(^O^)/

最近のひかり電話ルーターは便利ですね~

私が今利用しているイーサネットコンバータセットというのは、「PA-WR9500N-HP」というルーターが

2個ついたものですね。この商品を使うと結構簡単に無線でマジックパケットを送ることができるという

ところに惹かれました。これは、外出先から自宅のパソコンの電源を遠隔で入れることができるように

なる機能です。電源が入れば外出先のパソコンから遠隔操作で自宅のパソコンを操作できるように

なるので、仕事上でも私事でも便利かな~ということで利用しています。(それでも設定は少し面倒です)

ただ、ルーターを2個買っているのと同じなので、結構な値段になります。こういったことを

しない限りは通常のルーターを1個買えば大丈夫です。

現行機は恐らくこれ↓ですね。1台だけでしたら5000円~6000円ほどだそうです。

5GHz帯/2.4GHz帯を同時利用できるので個人的には結構便利に使わせてもらっています。

http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg600hp/

電波強度が問題になっているようだとそこそこ強い電波を出せるものがよいですが・・・

私のところですが、一階から二階の自室まで、距離にして大体8mほど、途中に壁が

2つほどありますが電波は問題なく拾えています。ご参考まで。

また不明な点がありましたらご質問ください。可能な限りお応えします。

こんにちは!お返事ありがとうございます。

まさかあのレンタルルーターがそんな便利なシロモノだったとは!と驚きですが、やはり管理者様の導き無しには辿りつけぬのが現状であり結果でした。

只々、感謝の一言につきます。ありがとうございました(^_ _^)

また、後続機のURLまで(泣)何から何まで痛み入ります。

ルーターを使って自宅PCの遠隔まで出来ちゃうんですね!びっくりです。

私の自室ではスマフォのアンテナが3本から1本にと常に変化し気が付けばLTEになっていたりしますので、管理者様オススメを早速1台購入してみようと思います。

大変お世話になりました。とても勉強になりました。

またチラチラとこちらにお邪魔しながらお勉強させていただきます。

この度は誠にありがとうございました。(^_ _^)

初めまして。

今現在、PR-400ki(レンタルしている無線LANカードを挿して)を無線で使用しているのですが、市販の5ghz対応のルーターを購入しようかと思っております。

その際の設定は、どのようにしたらいいのでしょうか?

PR-400kiのルーターのみをオフにして、カードを抜き、購入するルーターにプロバイダ情報を入力でいいのでしょうか?

pcが2台、スマホが3台、ps4が2台、その他ゲーム機が3台あるので、これら全てが無線な為どうしても不安定になるので、ps4二台使用してる時は、スマホは4Gにしています。

PR-400kiがある場所は二階、LANケーブルで繋いで三階にルーターを設置して有線接続出来るものだけ繋げようと思ってます。

コメントありがとうございます。

PR-400kiの説明書を見てきました。別途ルーターを設置する場合は「PPPoEブリッジ設定」をすれば問題無さそうですね。

やり方は下記のサイトが詳しかったです。

◯PR-400KI PPPoEブリッジ設定方法

http://ezxnet.com/ntt/entry7871/

◯ひかり電話対応ホームゲートウェイ PR-400KI 取扱説明書

http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400ki/pdf/PR-400KI_man1403.pdf

以上の設定をした後、カードを抜いて新しいルーターをLANケーブルで繋いで

新しいルーターほうへアクセスすれば大丈夫だと思います。プロバイダ情報等はすでにPR-400kiで

設定されていると思うので入力は不要かと思いますが、もし要求があったら入力してください。

具体例は下記のクチコミ掲示板でやりとりされていますね。

◯『PR-400KIのルーター機能をオフにしたい』 のクチコミ掲示板

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000601282/SortID=17362688/

一応無線LAN機器は10台くらいまでは何とか通信してくれるようですが、流石に多いので

有線でできるところはなるべくケーブルで直接ルーターに繋いでみると通信速度が改善するかと思います。

お早いお返事ありがとうございます!

わかりやすい説明で、助かりました。

何度もPR-400kiのページにアクセスしてましたが、ブリッジ機能に気付かなかったので、ホッとしました。

またわからなくなったら、ここに来ようと思います!

管理人さん優しいですね。

それもそのはず、自分で調べるのが大好きな方のようで、型名しか書かれてないのに

わざわざ調べに行って書き込んでくれていますね。

本来は質問者がある程度調べ、それでも判らない場合に利用させてもらう場の筈ですよね。

でも、それでも管理人さんは「自分の知識も増えるし、HowTo貯蔵庫にできる」とか言ってくれるのでしょうね。

頑張って、、、いや、既に頑張り過ぎているので

ムリしない程度に楽しんで、皆さんの役にたって下さるようお願いします。貴重な方ですね。

私もまだまだド素人なので近いうちに質問させていただくかも知れません。

以上、返答は要りません。削除しても構いません。どうぞご自愛ください。

お返事が遅れて申し訳ございません。

最近は昔以上に暇ではなくなったので記事の更新頻度やコメントへのお返事に

時間がかかることがあって申し訳なく思ってます・・・

このサイトを立ち上げたのは本当に趣味の一環だったので、ちょっと

訪れてくれる方がいれば万々歳くらいに思っていたのですが、いつのまにか

大きくなってしまっていました(笑

仰るとおり、私の経験や身の回りの事例では中々知識というのはたまっていかないので

こういったコメントからも多く学ばせて頂いております。流石に曖昧すぎると

ちょっと困ることもあるのですが、それはそれで頑張って探してます(笑

またコメントいただければ出来る限りお応えしたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。

光回線を繋いで最終端装置(PR-500K1)の電波が弱いため、そこから有線LAN20メートル?でルーター(NEC ATERM WR8160N)のLAN1に繋いでRTにしています。スマホとPSVは電波は繋がっている様ですが、インターネットに繋がりません。何が原因でどうしたらよいのでしょうか。宜しくお願いします。

お返事が遅れてしまい申し訳ございません。

お話をお聞きしている限りではありますが、「NEC ATERM WR8160N」をRTモード(ルーターモード)に

しているのが悪いような気がします。終端装置である「PR-500K1」ですでにルーター機能があるので、

「NEC ATERM WR8160N」をRTモードで動作させていると通信がうまくいかない可能性があります。

なので、「NEC ATERM WR8160N」をAPモード(アクセスポイントモード)に切り替えて

見てください。これでうまくいけばそれで大丈夫かと思います。お試しください。

初めまして。

今モデムはPR-500MIでルーターはHW-02Gを使ってます

モデムはルーターとしても使えるのですがHW-02Gのほうが速度が遅いです

これは他のルーターを使ったほうがいいのか、モデムだけのほうがいいのでしょうか?

お願いします。

コメントが遅れて申し訳ございません。

現在多忙期のため、お返事が遅れております。

どれくらい速度が遅くなっているかによりますが、

通常途中の経路が長くなったり複雑になるにつれて

通信速度は遅くなります。

なので、PR-500MI → HW-02Gで「HW-02G」に接続した場合

PR-500MIへ直接接続した場合より通常少し遅くなります。

あまりにも速度がでなくなっている場合は何かしら

障害が発生しているかもしれませんが、そこまででないのならば

そのままで大丈夫です。

初めまして、2週間位前から朝起きたら急にインターネットが繋がらなくなりました。色々電話してたらい回しみたいになりどこが一番の解決方法かわけが解らなくなりそれでも悪戦苦闘になりながらモデムやルーターの初期化しました。それでもダメでした。ルーターはWRC-733FEBKです。よく見たらINSOが赤ランプが付いてます。やっぱりルーターがダメですか?買い換えた方が良いのですか?家でのインターネットが不能でWi-Fiをオフだと使えますがONにすると何もかも繋がりません!誰か助けて下さい。お願いします!

コメントありがとうございます。

さて、ルーター「WRC-733FEBK」でINSO(お知らせ)ランプが点灯している

という状態が確認できているということですね。

http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-733febk/WRC-733_300FEBK_info.pdf

以上がこの製品のマニュアルになります。

INFO(お知らせ)ランプが「点灯」している場合、「WAN側のIPアドレスを取得できていない状態です。

インターネットには接続できません。」という状態をお知らせしているようです。

ということで、このWRC-733FEBKにIPアドレスが割り振られていない

状態になっていてインターネットへと接続できないということが推測できます。

初期化をしたとのことですが、正しいやり方で初期化はしてみたでしょうか。

◯Q.【Wi-Fiルータ】【WRC-】ルータのリセット方法を知りたい(小形ルータ)

http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5813

付属の説明書にも記載はあるかと思いますが、もう一度お試しください。

そして初期設定からやり直してみます。

◯WRC-733FEBK-A WRC-300FEBK-A Wi-Fiつなぎ方

http://www.akakagemaru.info/port/wrc-733febk-a-wifi.html

モデムがケーブルテレビの場合は、CATVモデム内のMACアドレスを消去

してからでないと繋がらないようなので、モデムに繋がっているケーブルを

すべて外した後、電源を切ります。電源はすぐに入れず、数分~数時間放置します。

どれだけ放置すればよいかはモデムによって異なりますが、時間がたてば

MACアドレスが消去されます。

これはルーターを交換した際に繋がらないという問題で、今まで

繋がっていたのに繋がらなくなったということならば見当違いかもしれませんが、

モデムのリセットができるのでこちらももう一度お試しください。

「放置する時間が必要である」点に注意してください。

後は回線料金を支払っているかどうか(滞納していると回線そのものを切られます)

ですが、こちらは私では分からないのでご確認ください。

以上、まずはリセットを正しくやってみるという点でのアドバイスです。

ご参考までに。

はじめましてこりんと申します。はじめてパソコン、プリンタを購入しました。

本日パソコンインターネット接続工事(ozzio光)をして頂きました。

設置してみるとモデム(PR-400KI)、パソコン、プリンタの配置がうまくいかず、これなら無線ルーターをと、お店に行き店員さんがすすめて下さったの(ELECOM WRC-733FEBK-A)を購入し帰宅。CD-ROMを入れてインストールし、順番に設定していくのですが最後にプロバイダのIDとパスワードが違いますと出ます。今日工事だったのでプロバイダの資料もばっちり手元に有り、お店(pcdepo)に問い合わせたところ、はじめは無線LANを使用するつもりではなかった為LANケーブルで接続するような設定をしたためではないかとの回答でした。この場合考えられるものとしては、私がIDパスワードだと思っているものが違うのか、モデムを初期化してもう一度ルーターを設定すればいいのか…。工事もすんなりいかず(書類、部品など足りない物が沢山ありプロバイダの設定もアパートタイプなのに戸建タイプになっていたり)3時間ほどかかり、結局詳しい説明もないままプリンタの接続はしないまま終わり、勧められたルーターを購入したけれどモデムの説明書には専用ルーターの事が書いてあるのを購入後に見つけ、市販のものはお勧めできないと書いてあったのでそれが原因でしょうか。店はこちらでルーターの設定することも出来ますが出張代がかかると言われ、どんどん違う問題が出て言い方悪いですが、無知をいいことにお金を騙し取られているようで不安です。LANケーブルでは正常にインターネットに接続できているようです。支離滅裂で申し訳ありません。お力をお借りしたいです…

コメントありがとうございます。

この問題で後1つ、私がほしい情報は「プリンターの機種名」ですね。

ひかり電話ルータ (PR-400KI)と別売のルーターの機種名は分かりました。

あとはプリンターの機種名が分かれば私もネット上から情報が集められます。

プリンターは無線接続させたいか、それともルーター「WRC-733FEBK-A」へ

有線接続するのかで対応が異なります。(文脈からは無線接続したいと受け取れますが)

無線接続させる場合は、まず無線親機である「WRC-733FEBK-A」と無線接続させる

必要があります。これについてはプリンタの説明書に記載があるかと思います。

その後、パソコンの方はプリンタドライバ(プリンタを動かすためのプログラムです、

通常CDなどがプリンタへ付属しています。)をインストールしてプリンタが認識できれば

印刷が可能になるはずです。

そもそもルーター「WRC-733FEBK-A」とパソコンとを無線接続させていない場合は

そこから始める必要があります。最近の光回線終端装置(PR-400KIのこと)は

ルーター機能も内蔵していますが、別途ルーターを有線接続させれば

通常普通に通信できるようになるはずです。有線での接続はうまくいっているようなので

ここは問題無さそうですが、無線の方はいかがでしょうか。

「LANケーブルでは正常にインターネットに接続できているようです。」とお書きいただきましたが、

「PR-400KI」-「WRC-733FEBK-A」-「パソコン」と有線接続したということでよろしいでしょうか。

私の推測ですが、無線接続をしようとしている中で「IDとパスワードが違います」

というエラーがでたのであれば、これは「プロバイダ」のことではなく

「ルーターへ接続するためのID(SSID)とパスワード(暗号化キー)」のことでは

ないかと思っています。つまり、「勘違い」の可能性です。

プロバイダの設定はPR-400KIに保存されていて、この機械がプロバイダと

通信して認証させています。これは工事の際に設定してくれます。

有線接続でインターネットと通信ができているならば認証はちゃんと通っています。

この外にルーターを挟んだとしてもPR-400KIが常にプロバイダと通信して

ネットを使えるようにしているのでルーター「WRC-733FEBK-A」にアクセスしたからといって

「もう一度プロバイダの情報を入力しろ」とは通常言われないはずです。

なので、「WRC-733FEBK-A」へアクセスするためのIDとパスワードを

要求されただけなのではないかな?と予想しております。有線の場合は必要ありませんが、

無線接続させようとする場合はセキュリティ確保のため、ルーターへアクセスするための

パスワードを要求されます。SSIDとパスワードは「WRC-733FEBK-A」本体へ記載されています。

説明書をもう一度お読みになって確認し、接続設定をしてみてください。

ここまでできたら最初の方に戻ってプリンタと「WRC-733FEBK-A」を無線接続させれば

一応うまくいくのかなと思っています。

長くなりましたが取り合えずお返事とさせていただきます。

補足いただく場合、下記の情報があるとよりアドバイスしやすくなります。

・プリンターの機種名

・インターネットと通信ができている際の経路(各機器がどういった順で接続されているか)

・今、自分は何をしたいのか。具体的にどの部分で引っかかっているか

PS4をNTTからレンタルしたモデムに有線接続を直にしているのですが

(ちなみに光回線)なぜか速度が全く出ません。上がりも下がりも10メガ程度です。

何故このようになるのかわかりません。

モデム→ルーター→PS4という風にした方が良いのでしょうか。

お返事が遅れてしまい申し訳ございません。

さて、光回線での契約で回線終端装置をレンタルしているということは、

恐らくその回線終端装置はルーター内蔵のものであると推測します。

(そうでないと複数の端末を同時に繋げません)

なので、すでに「回線終端装置 → ルーター → PS4」という接続になっていると思います。

さて、私自身PS3であまりネットに繋げないので詳しくはしらないのですが(PS4は未所持)、

以下のサイトで詳細な改善方法が記載されています。

◯PS4の速度が上がりません解決策を教えて下さい

http://www.akakagemaru.info/port/faq-ps4speed.html

ポート開放設定をすべて破棄、PS4の接続設定をかんたん設定にすると

よくなったという事例があります。色々設定せずに機械に任せればよい、ということですね。

あとは少し難しいことが書いてあると思いますが、「MTU」という

ネットワークにおいて一回の通信で送ることができるデータパケットの

最大値を指定する方法です。PS4の場合「1454バイト」が適正値のようです。

あとは通信環境ということで、LANケーブルをもう少し良い物へ買い換えてみたり。

(カテゴリー6以上あるとよいと先のサイトにも書かれていますね)

また、通信が遅くなる時間帯というものはあるでしょうか。

基本的に皆さんが帰宅している時間帯、20時~23時くらいでしょうか、

この時間帯は大変回線が混み合うのでそもそも速度がでないということも

よくあります。光回線であっても通信を処理する場所は同じなので、

こういったことはADLS時代でも光回線でも同様に発生します。

特に集合住宅の場合はかなり込み合うことでしょう。

この場合は、どうにもならないので諦めていただくことになります。

(あるいは回線が込み合いにくい地域に引っ越すかということに・・・)

PS関連はサーバーがSONYということもあるので、私もあまり

詳しくありません。曖昧なお返事となりますがご容赦ください。

以上、お返事とさせていただきます。

wimaxの無線通信を調べていたらここにたどり着きました。

wimax2を使って家庭内無線LANを構築しようとしています。

ご存じとは思いますが、2015年からwimax2では3日間で3GBの通信を超えると速度制限がかかる場合があります。

一般的にこの場合の通信とは家庭内の機器同士の通信(例えばナスネに録画した番組をタブレットにwifi経由で書き出す、PC1からPC2へwifi経由でファイルのコピーする等)も該当するのでしょうか、それともインターネットでの通信と通常は解釈されるのでしょうか。

インターネットではそれほど通信量をするつもりがないので、3日間3GBの制限はそこまで問題ないのですが、機器同士では結構通信する予定なので、光回線にするか迷っています。

もし機器同士の通信も該当する場合、wimax2はモデムとしてのみ使用し別途無線ルーターで無線通信を行うとうで回避する方法などありますでしょうか。

つたない説明で申し訳ありませんが、ご意見をいただけますでしょうか。

コメントありがとうございます。

まず1つ、私はWiMAXに関するサービス、機器を契約、操作したことがないので

あくまで推測になる点、ご了承ください。正確な情報はやはり企業にお問い合わせ

した方が確実でしょう。

さて、まず家庭内LANを構築できるのかどうかという点が気になったのですが、

最近のWiMAX受信機は無線LANルーターとしての機能もあるみたいなので

家庭内のネットワーク構築も可能みたいですね。

◯第5回 WM3500R+有線LANクレードル、「ADSLをやめ、WiMAX 1本にして大丈夫か」を検証 (2/2)

http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1103/30/news012_2.html

本題、ご質問内容である「LAN内だけの通信の場合通信制限があるか」ということですが、

普通に考えればないはずです。インターネットへと繋げるサービスに対しての料金、

そして制限ということなので、インターネットなどとは関係ないLAN内での通信に

規制などかかならいはずです。そこはちゃんと分けて検出してくれるでしょう。

現在のスマートフォンも、Wi-Fiを利用して自宅のインターネット回線に繋いでしまえば

いくら通信しても携帯回線の方には影響ないのと同じ理由です。

上記サイトでも記載がありますが、無線の速度も問題無さそうですし、

そこに不満があるようならWiMAXルーターの下に据え置きの無線LANルーターを

設置すれば改善するようです。

以上、実際に確かめたわけではありませんが、危惧していることは

恐らく杞憂かと思います。想定している利用も可能かと思います。

早速のご返答ありがとうございます。

わたくしもインターネット以外の通信は対象外だと思っていたのですが、某家電量販店のBDレコーダーの担当に同じ質問(BDレコーダーをwifi経由でwimaxの使って書き出し)をしたところ、その人ではwimaxはわからず、Wimax担当が呼ばれ、そのWimax担当の人が「それも含まれる」と言ったので不安になってました。

ただその担当者もあまり詳しくなさそうで、返答の口調から想像するに、そんな質問を今まで受けたこともなく、わからないのでたぶん保守的に「含まれる」と言っている感じではありました。私から直接質問を受けたのではなく、BDレコーダー担当の人に呼ばれて回答したため即答しなければというプレッシャーもあったのかと思います。

実際に導入する際にはWimaxの本部で確認したいと思います。

貴重なコメントありがとうございました。

質問です。

僕の家はPCとモデムがつながっていて、インターネットが使える状態です。そこから、任天堂のゲーム機(Wii U)を無線でインターネットにつなぎたいのですが、その場合、Wii U対応のルーターを買って、PCとモデムが繋がっているケーブルを取って、とったところにルーターを接続すればいいのでしょうか?

また、接続した際に、料金はかかりますか?

普段有線だけれど、急にWi-Fiを飛ばしても、違法になりませんか?

コメントありがとうございます。

お考えになっている接続方法で問題ありません。

この程度では違法性などありませんから大丈夫です。

また、無線を飛ばしても追加料金は発生しません。

まずWiiUの対応無線規格は「IEEE802.11b/g/n」となっております。

これは店頭に置かれているほとんどの商品で利用できる規格なので

気に入った無線LANルーターを使えばOKです。

(今時これに対応してない商品などありません)

○Wii U本体 仕様

https://www.nintendo.co.jp/wiiu/hardware/specs/index.html

配線の経路ですが

モデム -(有線)- 無線LANルーター

という形にすれば無線LANルーターから無線を飛ばすことができます。

今までPCを繋げていたところにルーターが入る形になればOKです。

後はPCやWii Uなどをすべて無線LANルーターに接続させれば

問題なく繋がるかと思います。

以上、お返事となります。

質問です。

wi-fiが電波の一種であると聞いたことがあるのですが、家で設置するルーターでいくつかの端末にネットをつなぐ時、wi-fiではない電波でつなぐこともできるのですか?その場合、wi-fiでつなぐメリットは何でしょうか?

ド素人ですので、もしちんぷんかんぷんなことを言っていたらすみません、、、

コメントありがとうございます。

「wi-fiではない電波でつなぐこともできるのか」ということですが、原理的にはできます。

昔、携帯電話で赤外線通信などがあったかと思います。通信距離が短いですがあれも電波による通信です。

が、通信するための規格に則っていないと通信はできないので、「実用的には無理」ということになるかと思います。普通のWi-Fi通信機器にはWi-Fi以外の通信規格で無線通信する機能はないからです。赤外線通信も、ちゃんと赤外線通信用の規格「IrDA規格」というものがあり、これに則って通信しなくてはいけません。

Wi-Fiというのも、物理的にはただの電波の一種です。ただ、そこに意味を持たせ、通信の道具として利用するためには、「どのように電波を発信すればよいのか」ということを決めた統一されている「規格」が必要になります。無線通信機器はその規格に則って通信しています。そこに全く規格が異なる別の通信が入ってきても ” 解読 ” ができないので通信はできません。

郵便で例えましょう。日本国内で相手に手紙を送るときは、日本の住所表記に則った「宛名」を書く必要があります。日本全国、どこでもこれは共通していますね。「県名」があり「市町村名」があり、最後に「番地」などを記載します。こうすることで日本のどこにいても、指定した場所へ手紙が届きます。

日本全国で統一された住所の「規格」があるからこそ、手紙が届くのです。その規格に則っていない表記をされても手紙は届きません。例えば「○○スーパーの向かいにある○○さんの家」と書いても届くわけがないのです。

Wi-Fiも同じです。どんな機器であっても、これに従っていれば通信ができるようにと定められた「無線通信の規格」です。送信側も受信側もルールに則って通信します。そして、ご家庭にある一般的なルーターは、Wi-Fi以外の通信規格で通信する機能は通常持っていないので、「ルールを知らない=通信できない」といことになります。

「実用的には無理」というのはこういうことです。ルーターを改造しない限りは他の通信規格で通信することはできません。

Wi-Fiの詳細な規格については私のブログでも書いてありますのでよかったら参考にしてみてください。

○Wi-Fiの各規格と各種用語解説 – 周波数帯やチャンネルについて

https://michisugara.jp/archives/2014/wifi.html

こちらは大変わかりやすいですね。頭がこちこちの私でも理解できました。

取り急ぎ必要なところを読ませていただいたのですが、またお世話になるかもしれません。お気に入りに入れました。

ありがとうございました。

コメントありがとうございます。

お役に立ててよかったです。

この記事で言いたいことは回線終端装置とルーターと端末の

役割と経路がどうなっているかという点で、ここかわかっていると

ネットワークの構築や問題解決に役立てるかと思います。

いつも勉強させていただいております。

質問させていただきたく思います。

PC初心者で理解が乏しいものです。

色々みてきたのですが、どうしてもわかりませんので、具体例を挙げさせていただきます。

このたびソフトバンク光に切り替えました。(ホワイト光電話使用)

1戸建て3FにONUがありすぐそばに光BBユニットを導入しました。(3Fにネットワークや電話等の分配器?が設置されており、光BBユニットから3その分配器に有線LANをつなぐと、1Fまで各部屋に有線LANがつながる仕組みになっています。)

光BBユニット(E-WMTA2.3)

新規購入した無線LANルーター(バッファロー製 WXR-1900DHP2)

もともとは光BBユニットはなしで、バッファロー製の無線LANで宅内の無線LAN環境を構築したいと考えていましたが、ホワイト光電話の関係もあり、光BBユニットを導入せざるを得ない状況です。

ただ、何も考えずに壁の有線LAN端子に1Fにバッファロー製ルーターをつなぎ設置、3F(光BBユニット)も設置とすると5Gと2.4Gのアクセスポイントが4つ発生している状況となりました。これって二重ルーターというやつでしょうか。電波(アクセスポイント)もいちいち手動で切り替えなくてはならない状況です。

ONU - 光BBユニット(無線LAN) -(有線) 分配器(有線) - バッファロー製無線ルーター(無線LAN)

以上のような構成となっています。

もしよろしければ、どのような手段をとるのがベストなのかご教授いただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

申し訳ございません。

追記補足となります。

3Fの光BBユニットの無線LANだけでは1Fすべてをまかなうことができず、1Fのバッファロー製の無線LANでは3Fすべてをまかなうことができない状況のため、拡張したく思っています。(中継器を使えば可能なのかもしれませんが、各フロアに有線LANがあるので、それにつなげたほうが良いのかなぁと思っております。中継器の使い方としては誤りのように思えて・・・。)

どの無線LANを中継して拡張して広げればいいのか、はたまた、無線LAN親機を各フロアにそのままおいてAP二つ(光BBユニットとバッファロー製)で使用したほうがいいのか?よくわからなくなっております。

長文失礼いたしました。

よろしくお願いいたします。

詳しく状況のご説明ありがとうございます。

状況につきましてはある程度わかりました。

私もネットワークの仕事などをしているわけではく、このブログも趣味でやっているものですので、本当に最善策をご提示できるかどうかはわかりませんが、「私ならこうするかな」というのを考えてみたいと思います。

まず、3階にONUと光BBユニットが設置してあり、分配器へ有線LANケーブルにて接続すると家のLANが機能するという感じですね。となれば、家の中のLANポートはなるべく使えるようにしたいところです。この分配器というものがどういった動作をするものなのかは不明ですが、とりあえずスイッチングハブ的なものであるという過程でいきます。

現状は恐らく二重ルーター状態であるかと思います。とはいっても最近はちゃんと設定もしてくれることが多いので、特別なことをしない限りは通常これでも正常動作するはずです。別のルーターが検知されると自動的にブリッジモードになる機種もあるようです。ただ、二重ルーターであった場合、通信速度が少し落ちる、出先からアクセスすることで利用できるアプリケーションが利用できないなどの症状がでることがあります。まずはこれを解消する方法。

●無線親機のモードの違いは何ですか/ブリッジモード・APモード・中継機モード・WBモードなどの違いがわかりません – バッファロー

http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16000/p/0,1,2,8173

①アクセスポイントモードにしてみる

1階にある「WXR-1900DHP2」をアクセスポイントモード(ブリッジモード)にすることで、「WXR-1900DHP2」のルーターの機能をオフにし、光BBユニット(E-WMTA2.3)のみがルーターとして動く状況にしてあげます。

光BBユニットが家内のLAN制御(ルーティング)を行います。これに繋がっている1階の「WXR-1900DHP2」は無線アクセスポイントのみを提供します。3階にいる場合は直接光BBユニットへと接続します。1階にいる場合は「WXR-1900DHP2」へと接続します。

アクセスポイント(以下AP)が複数存在することになりますが、これは仕方ない状態です。近くのAPへ接続するという動作は必要であるためです。通常、スマートフォンなどは電波強度が強い一番近くのAPへ自動接続するはずなので、2つのアクセスポイントを登録しておけば、家の中で移動しても特段大きな不便は発生しないかと思います。パソコンなど据え置きタイプのものは、一番近くのAPのみを登録しておけばそちらへ優先して自動接続します。

既存のものだけで構成する場合は、これが一番かなと思います。要は「WXR-1900DHP2」をAPモードにするだけです。電波強度や通信速度に関してもデメリットが少ない方法かと思います。

>>光BBユニット(無線LAN) -(有線)分配器(有線)- バッファロー製無線ルーター(APモード)

②中継してみる

「WXR-1900DHP2」を中継機モード(WBモード)にして電波を中継する方法です。

光BBユニットの電波が届く範囲内で、中継器モードにした「WXR-1900DHP2」を設置します。2階の真ん中辺りなら1階にも届くでしょうか。設置位置に関しては試行錯誤ですが、このモードにするとSSIDと暗号化キーは親機(光BBユニット)のものが利用されるので、家内のSSIDが一本化できます。また、AP/WBモードともに中継器に有線で接続することも可能です。(ちなみにSSIDは任意に名前を変えられます。)

これでも電波が安定しない場合、もう1つ中継器(同じ機種でなくてもいいですが、メーカーは同じだとよい)を買って多段中継する手もあります。2階と1階にそれぞれ中継させればかなり安定するかと思います。ただ、多段中継できない機器もあるので、それは事前に調べることをおすすめいたします。

●中継機能を利用して、最大何台まで接続可能ですか。 – バッファロー

http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14362

>>光BBユニット(無線LAN) -無線- バッファロー製無線ルーター(WBモード)

※分配器は光BBユニットの後に有線接続します。

③各部屋のLANポートを無線化してみる

各部屋にはLANポートがあるとうことなので、2階辺りのLANポートを無線化してみる方法。いわゆるホテルなどの有線LANを無線化するための「ポケットルーター」を家で使ってみようという方法です。WXR-1900DHP2は1階でAPモードにしてみるとよい。

例えばこんなの↓です。

●出張マン御用達! ホテルの有線LANをWi-Fi化する極小ルーター – 価格.com

https://kakakumag.com/chosatai/?id=9402

値段もそこまで高いものでもないですし、やろうと思えば中継器としても利用できるみたいなので1つの方法としては有効かなと思います。

④お金に糸目をつけない

これは私がやっている方法です。ただ、設定が面倒です。

光BBユニットの電波強度がいまいちである場合、強力なルーターを買ってそちらで通信してみる方法。二重ルーターとなってもいいですが、セキュリティ強化などメリット以外のデメリットが多いので、やはり二重ルーターは避けたいところ。ということで、光BBユニットの無線機能をオフ、PPPoE接続設定もオフ(PPPoEパススルー設定)にして、別に購入した無線親機でPPPoE接続設定をしてこちらでプロパイダと認証させます。

●光BBユニットのPPPoEパススルー設定

http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/bbu23-detail02.html#pass-through

利点は、二重ルーターを回避しながら高機能なルーター機能を使うことができること。このあとに「WXR-1900DHP2」を中継させてもいいです。デメリットは設定が面倒であること。インターネットとの接続設定を根底から変えますので、もとに戻せない場合はインターネットとの接続がそもそもできなくなります。回線工事時にもらったプロパイダと認証するためのIDとパスワードが必要です。

以上のことがよくわからなければ、設定方法の難解さもあり推奨はしません。

>>光BBユニット -有線- 新規無線ルーター -無線or有線- バッファロー製無線ルーター(AP or WBモード)

※分配器は新規無線LANルーターの後に有線接続します。

⑤お金に糸目をつけない その2

電波強度が高いことを謳っているルーターを別途購入。光BBユニットの無線機能だけをオフにして、その隣にAPモードにした無線LANルーターを繋げる方法。要は3階の無線電波を強化するための方法。WXR-1900DHP2は1階でAPモードにしておくとよいでしょう。

アンテナがたくさんあるルーターが高価である点がデメリット。設定は簡単だと思います。

いくつか方法を書いてみましたが、

・WXR-1900DHP2を1階でAPモードにする(APが複数あることになるが設定は簡単。)

・WXR-1900DHP2を1階か2階で中継してみる(APがむやみに増えない。適切な中継場所は探す。)

・ポケットルーターの利用(追加の資金が必要。)

辺りが最も簡単で効果がある方法かと思います。最後の2つはお金がある人&設定ができる人向けの力技です。

APが複数あるのがいやな場合は中継させてみるのがよいかと思います。うまく家全体でカバーできる場所を探す必要がありますが、簡素で効果もあるかなと。多段中継ができるようであればさらに安定化も見込めます。

長くなりましたが、参考になりましたら幸いです。

早々のお返事、誠にありがとうございます。

週末しか試行錯誤できない状況のためここ数週間悩みこんでいました。

初心者だと全く同じ状況に置かれていないと参考にするにも中途半端になってしまい、調べていると何度も何度もこのサイトに戻ってきてしまっていました。

今回のご提案まず試してみます!

リンク(丁寧にありがとうございます!)も拝見させていただきましたが、最初は①の方法のAUTOでつないでいたようです。(AUTOだと特に不具合は出ないこともあるんですね。知りませんでしたのでこれは二重ルーターというやつではないか、どうやって中継器として使用するんだ、変更するんだと悩んでいました。中継器も壁の有線LANにつなげている有様で何をしてるのか自分で分からなくなっていました。)

まずは手頃?(知識もなく)なところで①で構築してみたいと思います。

APでの設定については調べてみます。(説明書を見たら何も細かいことは書いていないので、MANUAL&APに設定すればよいみたいです。)

ご提案いただいたように、このサイトを見ていると④の方法がいいのかと思っていました。(光BBユニットの無線LANを停止させる方法。)ただ初心者には少々ハードルが高く、かつ各階の有線LAN端子を活かせない(結局、現時点でのルーターだけでは賄えない。)のではと思っていました。今後のチャレンジ(強力なルーターをもう一つ購入できたら)としてみたいと思います。

拙い文章にお返事いただき嬉しく思いました。

お忙しい中、丁寧な返答ありがとうございました!

インターネット接続の不具合について調べていて、こちらに辿り着きました。

大変わかりやすい記事で、今まで何の気なしに使っていた機器の役割がようやく分かりました。

ありがとうございます。

先日ドコモ光に契約・開通したのですが、その中で不思議に思っている点と、困っている点がそれぞれあり、相談させて頂けないかと思います。

まず不思議に思っている点が、ルーターの接続についてです。開通工事の際、担当の方にモジュラージャック→VDSLモデム→こちらで用意したルーター(BUFFALOのWHR-300HP2/N)→PC(有線接続)と接続していただき、無事ネットが使用できるようになりました。ただ、後から気づいたのですが、モデムからのケーブルが、ルーターの「Internet端子」ではなく、5箇所ある「LAN端子」の1つに接続されていました。ルーターの端子は、モデムと接続する場合はInternet端子、PCと接続する場合はLAN端子と行うものと思っていたのですが、そういうものでは無いのでしょうか・・・?速度はやけに遅いもののネットも使用できており、その割にはルーターのアクセスランプが点滅し「インターネットに接続できない」を示している状態で、なんとも首を捻っております。

次に困っている点も、ルーターについてになります。ルーターのWiFiを用いてスマートフォンを接続しようとすると、「ルーターのInternet端子にケーブルが挿さっていません」といった内容が表示されました。そこで、モデムからの接続をLAN端子ではなくInternet端子に切り替えたのですが、「エラー651:モデム(またはほかの接続デバイス)からエラーが返されました」が帰ってきてしまい、そもそもネットに接続できなくなってしまう、といった状況です。モデムからのケーブルをルーターのInternet端子に接続して使用するには、どうすればよいでしょうか?

色々と調べていはいるのですが、何分不慣れなもので、どんな情報を書き込めば良いのかも分かっておりません・・・

お手数ですが、教えて頂ければと思います。

コメントありがとうございます。

では、順番にお返事させていただきます。

VDSLモデムを利用しているということなので、集合住宅にお住まいでフレッツ光マンションタイプVDSL方式による接続でひかり電話を利用していない(=ひかり電話ルーターではない)。またエラーコードより「So-net for ドコモ光」でのご契約であると推測いたしましたので、これを前提にしてお話します。

まず疑問点の方ですが、仰る通り通常はモデムからきたケーブルはルーターの「Internet端子」(WAN端子とも言います)へ繋げるのが普通です。「モデム – ルーターのInternet端子 – PCのLAN端子」という経路です。Internet端子から繋げないとルーターとしての機能が使えない場合があります。環境や設定によってはどっちでもよい場合もありますが、今回の場合はInternet端子を使うのが正しい接続方法かと私は思います。

ひかり電話を利用していない場合、貸し出されるものはひかり電話ルーターではなくてVDSL装置のみとなるはずなので、ルーター機能はなくモデム機能のみの機器となります。であれば、やはりVDSLモデムからでたケーブルはルーターの「Internet端子」へ繋げるのが正しいかなと思います。

VDSL方式の配線は下記サイトが詳しいです。

●「フレッツ光」VDSL方式での月額利用料と配線方法

https://flets.hikakunet.jp/1544.html

迷ったらインターネット側を常に「Internet端子」に繋げると考えておけば概ね大丈夫です。一般家庭での利用であれば、これで問題がでる方が珍しいと思います。最近のルーターは動作モードに応じて内部でWANとLANを自動で切り替えてくれるものもありますし。

次に、問題の方ですが、もしかしてパソコン側で「簡単セットアップツール」とか、その手のソフトウェアをインストールしてあり、そちらでインターネットと接続をしている感じでしょうか。

もしそうであれば、パソコンからPPPoE接続している可能性が濃厚です。

「PPPoE接続」、あるいは「広帯域接続」と呼ばれる接続方法ですが、(色々端折った言い方ですが)プロバイダと一対一で通信して認証するための接続方法です。インターネットを利用するためには、プロバイダから貰った「ユーザ名ID」と「パ スワード」が必要ですが、これを使って認証させるための接続方法です。

エラーコード「エラー651:モデム(またはほかの接続デバイス)からエラーが返されました」ですが、これを調べるとSo-netのページに説明がありました。

●PPPoE 接続 (広帯域接続) 時に「エラー 651:モデム (またはほかの接続デバイス) からエラーが返されました」が出て接続できません

https://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/660/c/1,28,29,80,86,89/session/L3RpbWUvMTQ5MDIzNzUxMS9zaWQvc0dQaVZkZW4%3D

ご質問の文面からの推測ですが、恐らく現在インターネットと認証しているのはご利用されているパソコンのみとなっており、それ以外の通信、この場合ルーターのWi-Fiを使ってスマートフォンでの接続ですが、スマートフォンは認証情報を持っていないので接続できない状態になっているように思えます。

パソコンからPPPoE接続すると、ルーターを介さず直接プロバイダとの認証を通すことができ、インターネットへと接続できるようになるのですが、逆を言うと「パソコンだけ」しかインターネットに繋げません。この時、認証情報はルーターを素通りしているので「ルーターはインターネットに接続していない」のです。そのためインターネットに接続していない状態を示すランプを表示しているのです。

最初の疑問で「Internet端子」に繋げていないけどパソコンはインターネットに繋がっているというのは、以上のように「ルーターを必要としていない状態」だからだと思います。「環境や設定によってはどっちでもよい場合がある」と書きましたが、まさに今その状態になっている可能性があります。

ということで解決法ですが、プロバイダと認証させる機器をルーターに変更すれば解決するのではないかと思います。

BUFFALOのサイトで丁度動画による解説がありましたので以下にリンクをはります。機種は少し違いますが、恐らくほとんど同様の操作でいけると思います。

●【動画Q&A】回線やプロバイダー変更後、インターネットに接続できません(WHR-G301N)

ttp://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15350?manual (リンク切れ)

まずは、プロバイダと認証するための「ユーザーID」と「パスワード」を用意します。回線契約時に書類でもらっているはずです。次に、パソコンに設定されているPPPoE接続設定を削除します。そして、パソコンからお使いになっているBUFFALOのルーター「WHR-300HP2/N」へ直接アクセスしてください。ルーターと無線/有線どちらでもよいので繋がっている状態にし、パソコンからウェブブラウザを開き、アドレスバーへ「192.168.11.1」と入力してみてください。(先ほどの取説動画から)

すると、ユーザー名とパスワード入力を求められます。これはルーターへアクセスするための認証情報なので上記のPPPoEとは無関係です。特に設定を弄っていない場合、初期設定はユーザー名「root」でパスワード「”空欄”」、あるいはユーザー名「admin」でパスワード「password」らしいです(取説動画から)。あっていればWHR-300HP2/Nを操作できる設定画面に入れるので、ここからプロバイダと認証させるための設定を行います。

プロバイダと認証させるための設定画面を表示して用意した「ユーザーID」と「パスワード」を入力・設定すれば「ルーターがプロバイダと認証」してくれるようになります。こうすれば、実際にプロバイダと認証するのはルーターがやってくれるので、ルーターに繋がっている他の端末は複数台自由にインターネットへ接続することができるようになります。ここでやっとルーターとしての機能が発揮されます。

パソコンに設定されているPPPoE接続設定は削除してください。ルーターが認証してくれているので不要ですし、逆に認証がバッティングしてうまく通信できなくなる場合があります。

以上、長くなりましたが原因と対処法について簡単に書いてみました。

実際、ものを見ていないので推測の域はでておらず間違いもあるかもしれませんが、多分これらのことで正常にインターネットへ接続できるようになると思います。もし、補足していただけるようでしたら「VDSLモデムの機種名」が分かれば確信が持てそうです。

では、一度お返事とさせていただきます。

管理人さん

お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。

ご指摘の通り、承認情報をPCしか持っていなかったことが原因でした。

指南いただいた通り、ルーターに対して承認情報を与えることでスマホでもネット接続を行うことが出来ました。

わざわざBUFFALOの解説動画まで探してきただき、大変助かりました。

本当にありがとうございます!

スマホが突然自宅Wi-Fiに繋がらなくなり、カスタマーサポート、家電店内ショップに聞いても一向に解決できず

調べていたらこちらを見つけました。

分かりやすく実用的な内容で基礎知識を得るのにとても役に立ちます。ありがとうございます。

見当違いな質問なのかもしれませんが、考えられる原因はどこにあるでしょうか。

やってみたことは・・

●スマホのリセット

●ルーターのリセット

●設定→Wi-Fi設定画面でONにする(そもそも正常なら水色のボタンが白でONにするのは不可)

●リストに電波?を追加する (これもWi-Fi設定そのものが生きていないので何も反応せず)

●SIMカードを外して金属面を拭いて挿し直す(カスタマーサポートの提案)

●セーフモードにしてバージョンを見た (同上。一つ前のものとのこと、バージョンアップで繋がる<かも>とのこと)

・・これはデータを使うので、容量オーバーして低速化している今は勧められないとのこと

結局何も変わらず、通話もできメールも来る、ネットも見られるので

端末の故障か「何等かの原因によるもの」と言われ、正規ショップに行くように言われました。

こちらのサイトではWi-Fiについてのページが色々あったので、

藁にも縋る思いで質問させていただきました。

何かアドバイスいただければ幸いです。お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

メカオンチの女性なので悶々としています。。

コメントありがとうございます。

スマートフォンが無線LANルーターのWi-Fiへ繋がらなくなったということでよいでしょうか。

原因を推測するためには状況をもう少し詳しく教えてください。

まず、無線LANルーターやスマートフォンの機種名がわからないとこちらもマニュアル等で調べられません。各デバイスの機種名を教えてください。スマートフォンのバージョン(Android/iOSのバージョン)もわかるようでしたら一緒にお願いします。

他、確認したいことは

●繋がらないのは該当のスマートフォンのみなのか、他のスマートフォンやPCなどでは繋がるのかどうか。

●スマホのリセットとは、どこまでのことを行ったのか(工場出荷時の状態にまで初期化したのか)

●そもそもスマートフォンのWi-FiボタンがONにできない状態なのか

問題のスマートフォンのみが繋がらないのであれば、ルーターに問題はなさそうと判断できます。

勝手にAndroidのスマートフォンであると仮定していますが、「スマートフォンのWi-FiボタンがONにできない」という症状/不具合は昔から何件か報告があります。

この症状で最も多いミスは「機内モード」になっていないかどうかということです。飛行機などは電波に敏感なので、スマートフォンなどの電波がでないよう、「機内モード」となるとWi-Fiの機能が強制的にOFFになる場合があります。「機内モード」を解除すればWi-Fiボタンが有効にできるようになります。

これが該当しない場合、OSの不具合の場合もありますので、OSのバージョンアップができるようでしたら実行してください。Wi-Fiに繋がらなくとも、スマートフォンをPCに繋げることができ、かつPCは問題なく通信ができる状態ならPCからアップデートを実施することができます。例えば、私のXperiaであれば専用のソフトがSONYから無料で提供されており、これを使えばアップデートやソフトの修正も行ってくれます。

また、インターネット上で少し調べた限り、Wi-FiのボタンがONにできない不具合には、やはり初期化が最も復旧率が高いようです。なので「スマホのリセット」についてお聞きしたかったのですが、これは本当に完全に初期化した感じでしょうか。スマートフォンの完全初期化はショップ等でないとできない場合もありますが、一応確認です。

そこまではしていないということでしたら、やはり初期化が最も簡単に解決できる方法かと思います。故障の可能性もありますので、やはりショップへ行って初期化してみるとよいかと思います。

以上、思い当たる節を書いてみましたが参考になりましたら幸いです。

管理人さま

早速お返事いただきありがとうございます。

無線LANルーター・・Buffalo WHR-1166DHP2/N

スマートフォンの機種・・HUAWEI LUMEIRE 503HW、Andoroid 5.0.1

※ケーブル回線、PCは問題なく使えるのでモデム・ルーターは正常のようです。

スマホはこれ一台です。

スマートフォンが無線LANルーターのWi-Fiへ繋がらなくなった→はい。(家電店内でも何の電波も拾えませんでした。)

●繋がらないのは該当のスマートフォンのみです。

●スマホのリセット→書き間違えに後で気づいたのですが、リセットではなく再起動でした。初期化はしていません。

●そもそもスマートフォンのWi-FiボタンがONにできない状態なのか→タップすると一応ON側には動くのですが

ボタンは水色ではなく、白の状態です。

機内モードになってはいません。(飛行機マークは出ていない点確認済です)

「スマートフォンをPCに繋げることができ~」→PCに問題ないのでこれはできそうですが、今スマホとPCを繋ぐケーブルがないので

ケーブル購入して試してみます。カスタマーサポート問い合わせではこの点分からなかったので、教えていただけて助かります。

初期化を検索したら、必ずショップにて対応してもらいながらするように、とありました。

データ消失などのリスクの為でしょうか。(バックアップの際、バックアップで焼失したデータの復旧アプリも合わせてダウンロードするように勧めているサイトがありましたがこれは心配なので止めます)

以上、現時点では1hかかる店舗に出かけるより、ケーブル購入してバージョンアップを試そうと思っています。

結果を作業後連絡させていただこうと思います。

お忙しい中、お手数おかけしますがその際はまたよろしくお願いいたします。。

管理人さま

PC経由でバージョンアップしてみようとしましたが、

それが可能なのは今のところXperiaとGALAXYだけのようです。

http://simchange.jp/sim-free-android/#SIMAndroid

やはり店舗に行かないと駄目なようです。

お返事ありがとうございました。

ルーターはかなり新しいものですし、他の端末は繋がっているとのことでしたのでルーターは問題なさそうですね。

スマートフォンの「HUAWEI LUMEIRE 503HW」も調べてみました。本機種はAndroid 6には非対応みたいなので、Android 5の状態でソフトウェアのアップデート等を行う感じですね。

>>PC経由でバージョンアップしてみようとしましたが~~

こちらはAndroidのバージョンアップが対象ですが、その他のソフトウェアのアップデートも出来ない感じでしょうか。(私はキャリアSIMなのでフリーSIMについてはよくわからなくてすみません。)

HUAWEIのサイトにAndroid端末の管理ソフトが提供されていました。

こちらが利用できるかどうか試してみてください。データの管理やバックアップ、システム更新ができるようです。

●HUAWEI – HiSuite

http://consumer.huawei.com/minisite/hi-suite/index.html

このソフトでデータをバックアップすることができれば、ショップ等へ持ち込んで初期化してもらってもデータは復元できるかと思います。ノートPCなどをお持ちであれば一緒に持っていって操作について聞いてみるのもよいかと思います。

Y!mobileでのご契約でしたら、こちらからもソフトウェアのアップデートがきているようです。このアップデートでは通信料は無料らしいので、実施できるようでしたら試してみてください。

●サポート|LUMIERE|スマートフォン|製品|Y!mobile(ワイモバイル)

http://www.ymobile.jp/lineup/503hw/support/index.html

上記のソフトを使ってもPC経由での更新がやはり難しいようでしたら、ショップで対応してもらうのがやはり確実でしょう。あまりお力になれずすみませんが、SIMフリー機種はよくわからないもので・・・

また何かありましたらコメントください。

わかる範囲でお答えできるようにします。

初めて書き込み致します

極めて初歩的な質問で恐縮なのですが、今度自宅にフレッツ光を引くつもりでいます。

フレッツの場合、ONUとしてNTTから貸与されるホームゲートウェイがありますが、これを使用せずに市販のルーターをいきなり接続しても繋がるのでしょうか?つまり市販のルーターにはONUとしての機能はあるでしょうか?

コメントありがとうございます。

NTTから貸し出されるホームゲートウェイがONUも兼ねている装置でしたら、これは設置が必須です。これを介さずに市販のルーターを置いても通信はできません。(光ポートが入らず物理的に接続ができないと思います。)

光回線終端装置は、この記事で書きました通り光回線とデジタル信号を相互変換する装置です。この装置、云十万する装置のようで、また光回線の取り扱いも高度なため、NTTはレンタルのみとしているようです。

市販のルーターはLAN内のデジタル信号や無線LAN搭載であれば無線信号を制御する機能と、プロバイダと認証をする機能は持っていますが、ONUとしての機能は持ち合わせていません。そのため、必ず壁の光回線ポート → ONU → 市販のルーターという経路を辿ります。

最近のホームゲートウェイは終端装置としての機能にプラスしてルーターとしての機能もありますので、これ1つでも通信はできますが、市販のルーターを使いたい場合はこの装置の次に繋いでください。(私の場合は諸所の理由でONUと市販のルーターともう1つユニットがあり3つの装置を介していますね。かなりごちゃごちゃです。)

一軒家でしたらNTTから貸し出されるONUは必須なので、壊さないよう大切に扱ってください。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

[…] ここを参考にしましょう。 […]